Un grupo interdisciplinario de la Universidad Andrés Bello -encabezado por la investigadora CAPES, Loretto Contreras- logró la primera caracterización morfológica y molecular de las especies que componen la llamada “marea verde” en Algarrobo, una proliferación de macroalgas que afecta durante todo el año a la comuna. Aunque las causas aún se investigan, algunas de las especies podrían tener alto potencial biotecnológico, como una alternativa de uso y aprovechamiento de la enorme biomasa disponible.

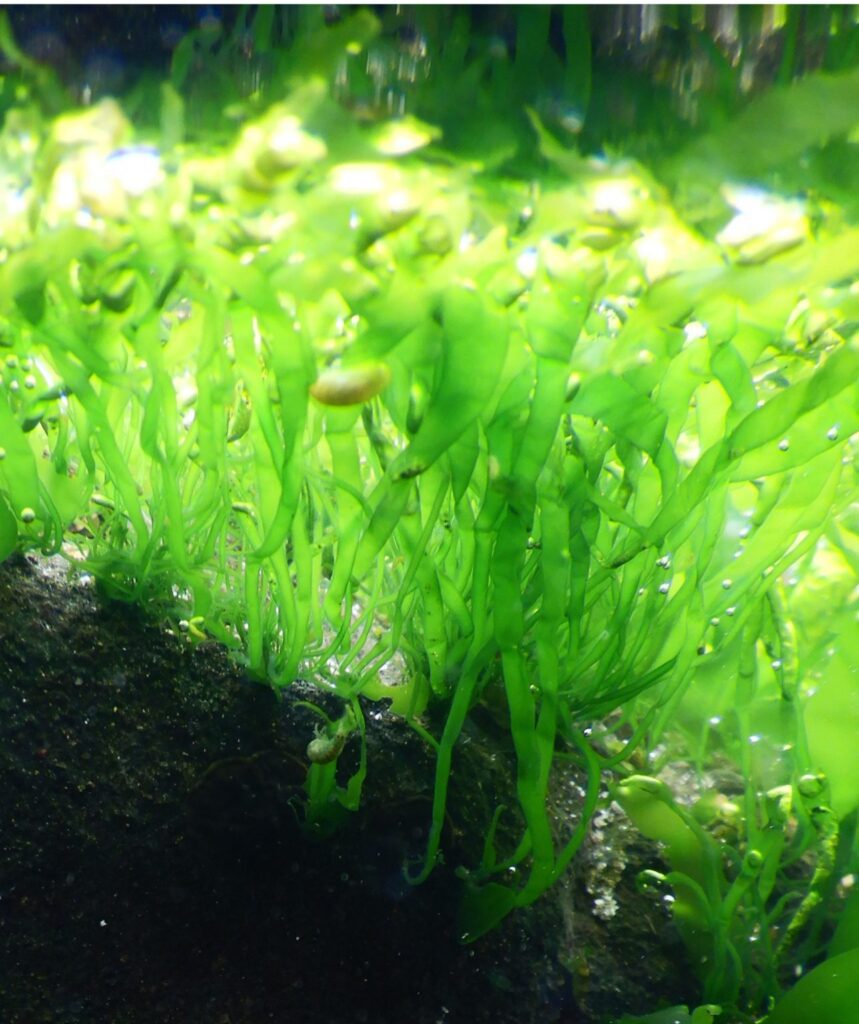

Durante alrededor de dos décadas, la Bahía de Algarrobo se ha visto afectada por una excesiva proliferación de algas denominada “marea verde”, un fenómeno que ha ido en aumento y cuyas causas aún se investigan. A lo largo del año, sectores de la bahía que antes eran de arenas limpias se cubren con un manto grueso de algas del género Ulva, que al descomponerse deterioran el sector e impactan de forma negativa a la comunidad, al afectar el turismo, la pesca artesanal y el propio ecosistema. El problema es de tal magnitud, que la municipalidad de Algarrobo se ha visto obligada a remover la biomasa con maquinaria pesada, lo que a su vez genera impactos adicionales a la playa.

En ese contexto, un grupo de investigadores de la Universidad Andrés Bello (UNAB) y el Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS), lleva más de dos años investigando este fenómeno con el fin de identificar las especies de algas y explicar por qué se produce esta proliferación. Recientemente, el grupo publicó sus hallazgos en la revista Plants , dando cuenta de la primera caracterización de mareas verdes en Chile y el Pacífico Sur. La publicación es liderada por Loretto Contreras, académica del Departamento de Ecología y Biodiversidad de la Universidad Andrés Bello e investigadora CAPES.

“La importancia de la caracterización de algas puede tener diversos focos, pero para la zona de Algarrobo evidencia que las mareas verdes son multiespecies, es decir, es un ensamble de varias algas complejas de identificar y evaluar a nivel ecológico, como también su real impacto en el medioambiente”, señala Contreras.

Revelando los misterios de la marea verde

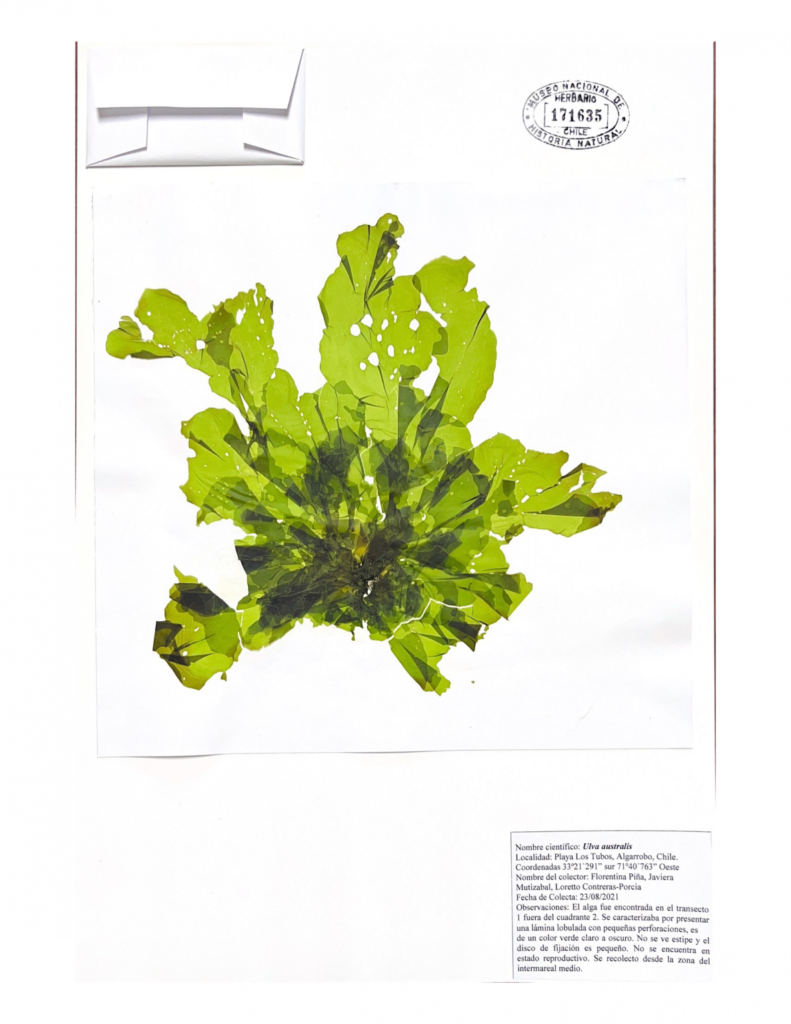

El estudio proporciona el primer reporte sobre la biodiversidad morfológica y molecular de las algas del género Ulva spp. que componen la marea verde que ocurre en la Bahía de Algarrobo. “Nuestros resultados indican que las mareas verdes en esta zona involucran al menos cinco taxones diferentes, con variaciones de cobertura entre estaciones y en secciones de la zona intermareal. Además, este trabajo tiene la relevancia de que registra especies que no habían sido identificadas con anterioridad en el Pacifico Sur, como Ulva stenophylloides, Ulva uncialis y Ulva aragoensis, a las que se suman Ulva compressa y Ulva australis”, explica la también investigadora SECOS.

Conocer las especies que componen esta proliferación es tremendamente relevante, “ya que se puede entender si es que son especies introducidas, sus tiempos evolutivos, incluso rangos de dispersión con especies similares, por tanto, entrega información a diversos niveles que puede ser útil para generar aproximaciones de erradicación”, agrega.

Explorando causas y soluciones

Las causas que originan este fenómeno aún están en proceso de investigación por un grupo de investigadores de varias universidades y centros de estudio, pero, “lo más probable es que sean múltiples y relacionadas a una combinación de acciones antrópicas y factores ambientales”, explica el académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador SECOS, Sergio Navarrete, co-autor de la publicación y quien coordina esa línea investigativa.

“Nuestros resultados, aún preliminares, muestran que algunas de las causantes propuestas, como el emisario submarino de Algarrobo, parecen no jugar un rol importante. Por eso estamos generando conocimiento respecto de las condiciones hidrográficas, oceanográficas y ecológicas de ese sistema con diversos centros de investigación del país, que nos permitirá saber cuáles son las posibles causas y eventualmente poder informar potenciales medidas de gestión del fenómeno al municipio, pescadores, botes deportivos y la comunidad”, señala el también investigador del Núcleo NUTME y COPAS.

Por lo pronto, la erradicación de la marea verde se limita a su remoción con retroexcavadoras, pero, advierte Loretto Contreras, esta no sería la mejor opción. El uso de maquinaria pesada genera daños en la superficie de la playa y el retiro de mucha arena junto con las algas. Además, la maquinaria corta y fragmenta estas algas, “y el fraccionamiento de la biomasa es un mecanismo de propagación, finalmente se generan más propágulos que pueden aumentar la biomasa disponible y en consecuencia, el tamaño de las mareas verdes. Por lo tanto, no recomendaría estrategias que generen fragmentación del alga”.

En cambio, se están investigando potenciales usos alternativos para esta biomasa que presenta un alto potencial biotecnológico, según Contreras. “Hemos determinado que una de las especies más abundantes de estas mareas verdes, U. stenophylloides, presenta una alta concentración de moléculas antioxidantes, como fenoles, entre otros. También un alto rendimiento de la biomasa para la obtención de un polisacárido llamado Ulvano, que tiene diversos usos demostrados en salud humana y animal, y en la generación de biomateriales”, explica la investigadora de UNAB y SECOS.

Finalmente, para Pilar Haye, académica del Departamento de Biología Marina de la U. Católica del Norte y directora alterna del SECOS, “el estudio da cuenta de la relevancia de encontrar respuestas conjuntas entre centros e instituciones científicas a desafíos socioecológicos que impactan a las zonas costeras y sus habitantes. Además, fue enriquecedor el proceso de identificación de las especies, mediante un foco interdisciplinario, con ecología, taxonomía clásica e identificación molecular. Esta colaboración sin duda resultó en un aprendizaje que fortaleció el estudio y sus resultados».

Fuente:

Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS)