El pasado miércoles 11 de enero, en la sala Bordemar de la Casa de la Cultura de Algarrobo, se llevó a cabo el lanzamiento del afiche infográfico “Churrete Costero: degustador de agua salada”, producto gráfico que resume parte de la investigación en esta ave que ha desarrollado el profesor Pablo Sabat, académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile e investigador en el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, CAPES.

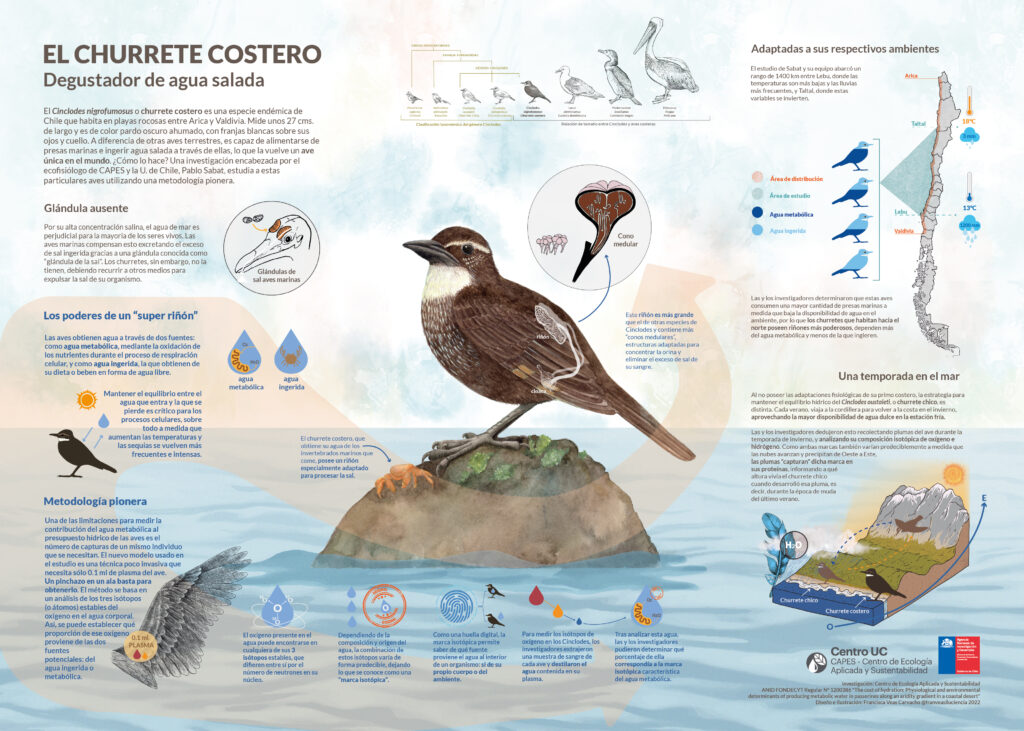

El Cinclodes nigrofumosus, o churrete costero, es un ave endémica de nuestro territorio que vive en el litoral entre Arica y Valdivia. A pesar de no ser un ave playera y no tener las adecuaciones físicas para consumir agua y animales marinos, el churrete costero se las ha arreglado para habitar en este salado ecosistema. ¿Cómo lo hace? Es la pregunta que ha estado investigando Pablo Sabat y su equipo y que expuso en una jornada de comunicación de la ciencia en la Región de Valparaíso durante enero de 2023.

La actividad contó con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Algarrobo, a través de su directora Daniela Yáñez y tuvo un gran marco de público interesado en conocer un poco más sobre el Cinclodes nigrofumosus. Ellos y ellas tuvieron la oportunidad de escuchar charlas breves sobre este paseriforme, la avifauna de Algarrobo y el proceso de creación de un afiche infográfico y luego participaron de una jornada de observación de aves en el humedal San Jerónimo de Algarrobo.

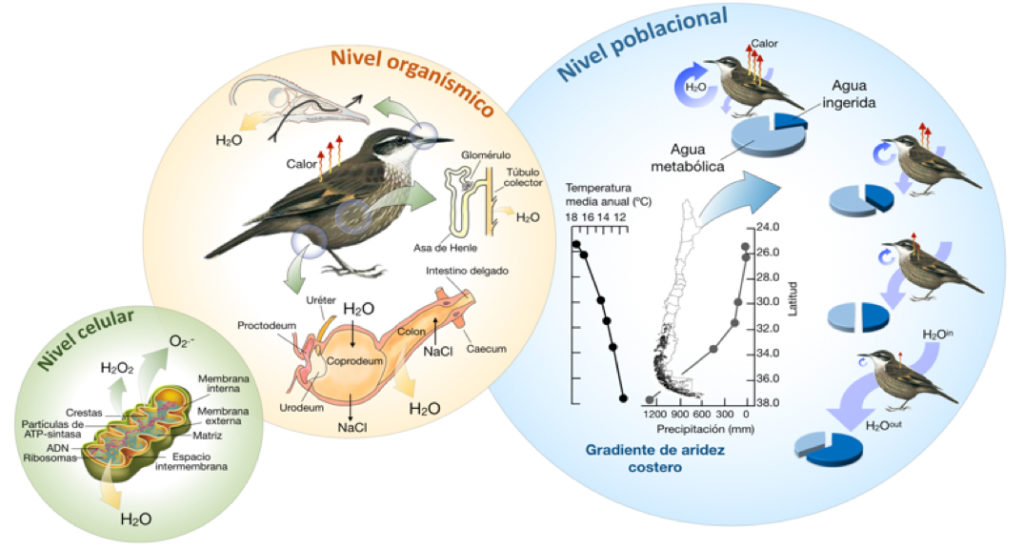

En primer lugar, el profesor Sabat expuso acerca de este particular “pajarito”, como se les nombra comúnmente a los paseriformes, que posee una capacidad asombrosa: es un ave terrestre que habita en la zona costera, sin contar con las adaptaciones especializadas, como por ejemplo la glándula de la sal, de las aves marinas para vivir y nutrirse de especies con alto contenido salino. Pablo Sabat explicó que una de sus estrategias para lograrlo es su “súper riñón”, que es más grande y contiene más conos medulares, unas estructuras que permiten concentrar la orina y eliminar el exceso de sal de su sangre.

También comentó sobre la metodología empleada en la investigación, que corresponde al proyecto Fondecyt Regular N° 1200386 “The cost of hydration: Physiological and environmental determinants of producing metabolic water in passerines along an aridity gradient in a coastal desert” (“El costo de la hidratación: Determinantes fisiológicos y ambientales de la producción de agua metabólica en paseriformes a lo largo de un gradiente de aridez en el desierto costero”), y que mide el presupuesto hídrico de los animales, determinando los porcentajes de agua metabólica (la producida al interior de las células del organismo) y de agua ingerida de estos pájaros, cuya proporción cambia según la latitud y la altitud a la que viven los churretes.

Acerca de la importancia de involucrar a la comunidad en la comunicación de los resultados de las investigaciones científicas, el ecofisiólogo afirma que “la comunicación científica es uno de los aspectos más gratificantes del quehacer de un investigador. Estas actividades permiten a la sociedad acceder a los avances y descubrimientos científicos, de una manera directa y de primera mano, generando un compromiso y potenciando el interés del público por nuestro entorno. En el caso de nuestra disciplina, estas actividades permiten a la sociedad y especialmente a las comunidades locales, conocer algunos aspectos únicos de nuestra biodiversidad generando conciencia acerca de la necesidad de su cuidado y protección”.

Posteriormente, Isaac Peña Villalobos, investigador postdoctoral en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, presentó la charla “Avifauna de los ecosistemas de Algarrobo”, en que describió los ambientes naturales que rodean la zona realizando un repaso de cómo ha cambiado el paisaje desde el siglo XIX. Peña puso un énfasis especial en las aves que viven allí o que usan los humedales casi como verdaderas “estaciones de servicio”, para descansar y abastecerse durante sus largos viajes migratorios, relevando la necesidad de conservar y proteger estos parajes.

Ante la pregunta de por qué es necesario que la comunidad conozca los ecosistemas que los rodean y la fauna que los habita, el biólogo y doctor en Ciencias señala que “el conocer la biodiversidad que nos rodea, permite identificar los elementos que conforman el paisaje que habitamos. Luego, si este conocimiento se enmarca en las particularidades de las especies, su historia, funciones y relaciones, se puede alcanzar una valoración en múltiples dimensiones («esa ave dispersa semillas», «esa especie controla roedores», «ese árbol sólo existe en Chile», etc.), que en última instancia podría tributar a la concientización y al desarrollo de acciones de conservación y el cuidado del ambiente”.

La sección expositiva finalizó con Francisca Veas, ilustradora científica y profesora de diseño, quien nos explicó cómo fue el proceso de realización del afiche infográfico sobre el churrete costero, el trabajo interdisciplinario entre ciencia, comunicación y diseño para llegar a una pieza gráfica que pueda ser entendida y apreciada por todos y todas y que los asistentes pudieron llevarse a su hogar.

Acerca de este proyecto, Francisca comentó que “el trabajo multidisciplinario, se aborda a través de las etapas de intercambio de saberes entre comunicaciones, ciencia y arte. El proceso conlleva comunicación entre científico, periodistas y artista. El científico en este caso, manifiesta y nos muestra su investigación, para que luego periodistas (o editores) generen un texto acorde a un lenguaje más universal y breve que la ilustración representará. La extensión de los textos es previamente acordada. En esta etapa -en paralelo-, se lleva a cabo la generación de imágenes, la que tiene un rol clave ya que permite también, una reedición de los textos, ya que éstas comunican de forma paralela al texto o son un complemento a este. Así se logra un dispositivo multidisciplinar de comunicación de ciencias”.

Finalmente, los participantes se dirigieron caminando hacia el humedal San Jerónimo para observar, guiados por Isaac Peña y acompañados por Felipe Celedón de la Fundación Kennedy, algunas de las aves que habitan este ecosistema, como la tagua, el pato rana pico delgado, el pato yeco, el pelícano, el cisne coscoroba, el trile, el queltehue, la gaviota y la golondrina.

Una experiencia que disfrutaron personas de todas las edades, vecinos y turistas de Algarrobo, que pudieron conocer, de primera mano, los resultados de una investigación de científicos chilenos sobre un ave endémica de este territorio y sus cualidades únicas, que la hacen un modelo de estudio para revisar las adaptaciones que están desarrollando algunos animales para vivir en un mundo cada vez más árido y con temperaturas en aumento, en el contexto del cambio climático global.

- Puedes descargar el afiche infográfico del churrete costero en este enlace.

- También tenemos algunas copias en papel a tamaño 50×70 cm para enviar a colegios interesados, nos pueden escribir a [email protected].

- Más información sobre el proyecto del Cinclodes nigrofumosus.

Texto: Comunicaciones CAPES