Casi 600 especies de insectos han sido introducidas a nuestro territorio en los últimos 500 años, la mayor parte de ellos después de la Segunda Guerra Mundial y relacionados con la actividad agrícola y silvícola, según un estudio realizado por investigadores de CAPES, UACh, SAG y U de Talca.

Desde la llegada de los europeos a América hace más de 500 años, además del intercambio económico, comenzó un intercambio masivo de una gran diversidad de plantas, vertebrados, invertebrados, hongos, bacterias, entre otros organismos. El arribo de especies exóticas a nuestro territorio se aceleró durante el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial y del aumento del tráfico aéreo.

Un equipo de investigadores de la Universidad Austral, Universidad de Talca, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y CAPES, se enfocó en examinar 500 años de historia de la introducción de insectos en nuestro territorio en el trabajo “A bug’s tale: revealing the history, biogeography and ecological patterns of 500 years of insect invasions”, publicado en la revista NeoBiota.

Sergio Estay, académico del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Universidad Austral de Chile e investigador CAPES, quien es el autor principal del artículo, explica que la idea de realizar este estudio “surge porque creemos que es fundamental entender la historia de las introducciones de insectos para poder predecir los riesgos actuales y futuros, las potenciales vías de ingreso y cómo enfrentar este problema”.

Para lograr comprender los procesos involucrados en las invasiones biológicas de insectos, en una escala temporal de siglos, los investigadores analizaron las tendencias temporales, diversidad taxonómica, origen biogeográfico y los principales impactos de estas especies. Encontrar los patrones de distribución permitirá mejorar las políticas públicas para minimizar los efectos de los insectos invasores en los ecosistemas.

600 especies de insectos en 500 años

Para poder abordar esta enorme tarea, fue necesario revisar una gran cantidad de registros en bibliotecas, museos, colecciones, públicas y privadas, artículos científicos, registros de expediciones, catálogos, entre muchas otras fuentes, trabajo que duró varios años. La información recolectada mostró que desde la llegada de los españoles a Chile se ha reportado el ingreso de 592 especies de insectos, con una fuerte aceleración a partir de la segunda mitad del siglo XX.

¿Por qué se da este auge en ese punto histórico? “Pueden existir múltiples explicaciones”, señala Estay, “lo primero, es el crecimiento de la producción agrícola posterior a la Segunda Guerra Mundial durante la “Revolución Verde”. Bonnamour et al. (2021), describen este momento como la segunda ola de globalización, donde el comercio internacional comenzó a incrementarse significativamente”.

“Una segunda explicación”, continúa el investigador, “proviene del gran desarrollo de los programas de control biológico de plagas vegetales en Chile en la segunda mitad del siglo XX. Ambas explicaciones hacen referencia a cambios en la producción agrícola, pero una tercera alternativa está relacionada con el fuerte aumento del transporte aéreo. El uso del transporte aéreo internacional por parte de los chilenos mostró un marcado y fuerte crecimiento a principios de la década de 1950. Además, el comercio internacional en Chile también aumentó en las últimas décadas del siglo XX, junto con la globalización”.

El análisis de la biogeografía y los patrones ecológicos del ingreso de insectos indica que muchos de estos llegaron asociados a la introducción de cultivos foráneos, agrícolas y silvícolas, otros arribaron, de manera accidental o intencionada, en plantas ornamentales, en conjunto con el ganado o en el equipaje humano. Esta es una tendencia que se repite en muchos países de Latinoamérica y el mundo.

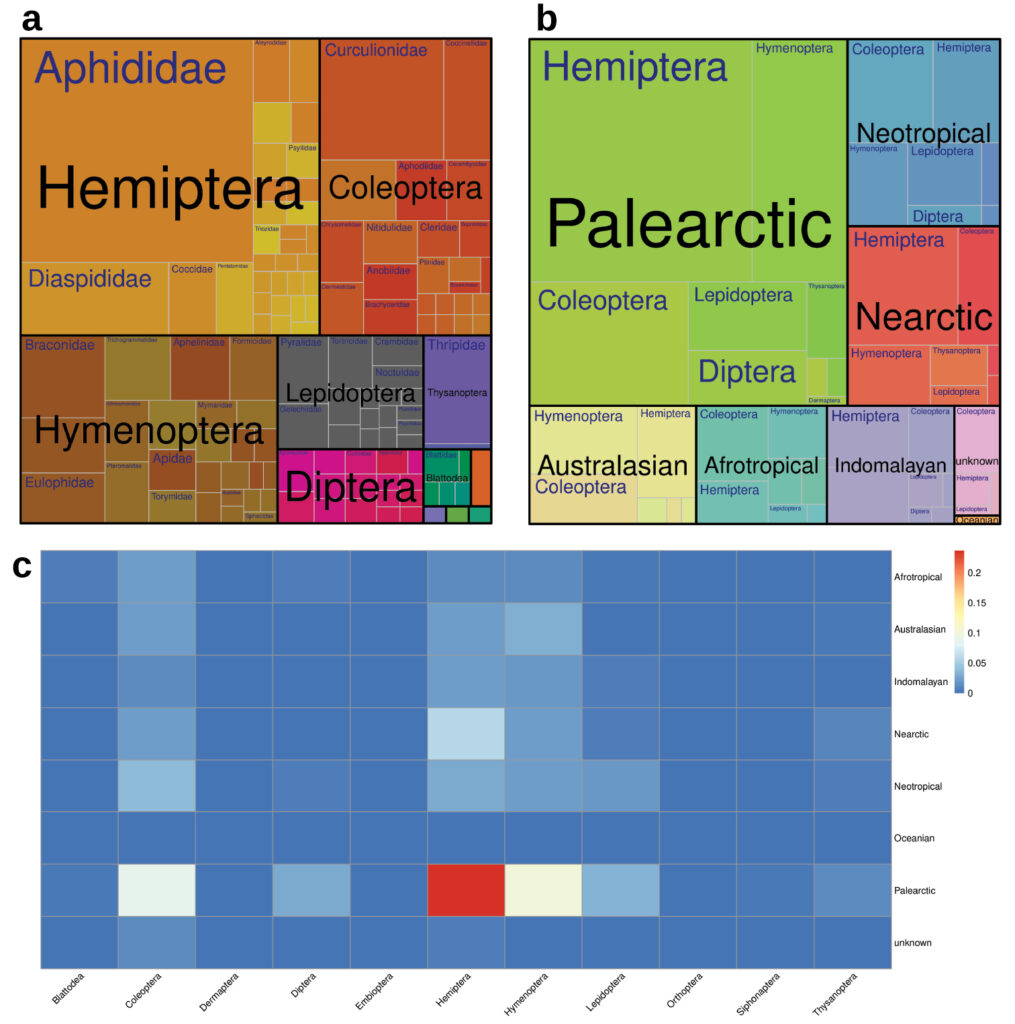

Un 40% de las especies de insectos introducidos pertenecen al orden Hemiptera, que agrupa a chinches, pulgones, cigarras, chanchitos blancos, entre otros. Los órdenes Coleoptera (escarabajos) e Hymenoptera (abejas, avispas y hormigas), contribuyen con un 20% de insectos exóticos cada uno. El restante 20% se distribuye en órdenes como lepidópteros (mariposas), dípteros (moscas, mosquitos) y otros.

¿Por qué los insectos del orden Hemiptera han sido tan exitosos en establecerse en Chile? “Esto probablemente se debe a la relación entre plantas cultivadas y estos insectos”, responde Sergio Estay, “si bien se requiere un análisis más detallado, es probable que la llegada de muchas plantas cultivadas originarias del hemisferio norte desencadenó el establecimiento exitoso de estos insectos. Ejemplos de esto son los pulgones de los cereales en Chile”.

Efectos del cambio climático

El aumento de las temperaturas, la sequía, la desertificación, la transformación de los ecosistemas, son algunas de las consecuencias del cambio climático que estamos observando, que entre otros resultados, puede promover la expansión del rango de distribución de algunos insectos. Al respecto, el académico comenta que “el cambio climático por supuesto genera y generará cambios en la distribución de plantas y animales. Sin embargo, existe una discusión sobre si insectos que llegan a un nuevo territorio producto de migración debido a la aparición de nuevos hábitats debido al cambio climático pueden considerarse como exóticos. Es un punto aún abierto en la discusión de los especialistas”.

El investigador también aclara que “la mayor parte de los insectos introducidos no causa casi ningún impacto significativo”. El Ministerio del Medio Ambiente, define a las especies invasoras como cualquier animal, vegetal, hongo o microorganismo que llega a un lugar donde no es nativo y expande su distribución, desplazando y/o dañando a las especies nativas y provocando un impacto negativo en los ecosistemas, lo que significa que los insectos introducidos son todos exóticos, pero no necesariamente invasores.

Cuando los insectos foráneos se transforman en especies invasoras, se pueden producir daños económicos, sociales y/o ambientales, como cuando los invertebrados se convierten en plagas que destruyen los cultivos agrícolas o forestales. En este escenario, “lo principal es la prevención”, afirma Sergio Estay. “Aún así, con las mejores prácticas preventivas, es muy difícil prevenir el ingreso de nuevos insectos al país. La educación, como enseñar a no traer material vegetal desde el exterior, el monitoreo en puertos, etc., son medidas muy útiles, pero aún así es una labor muy difícil, y ningún país tiene un sistema que realmente impida totalmente el ingreso de nuevas especies de insectos”.

El equipo de investigadores e investigadoras construyó una base de datos con la información recopilada, la primera en su tipo y un trabajo en progreso, que puede ser actualizada y mejorada por especialistas, académicos y agencias de gobierno. El objetivo es apoyar la investigación y la toma de decisiones, en especial en los sectores agrícolas y silvícolas, para gestionar nuevas introducciones de insectos no nativos y prevenir daños ambientales, sociales o económicos.

Texto: Comunicaciones CAPES