- Un récord de 10 proyectos de investigación liderados por integrantes CAPES fueron adjudicados en la versión 2025 de los fondos de ciencia y tecnología que, cada año, entrega la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, para el avance de la ciencia en nuestro país.

- A estos proyectos se suman otras 17 iniciativas actualmente en curso encabezadas por investigadores de nuestro centro.

10 son los proyectos de investigación CAPES que financiará, entre 2025 y 2029, el Concurso Fondecyt Regular celebrado este año, una cifra récord alcanzada por las y los investigadores de nuestro centro.

Entre los proyectos ganadores, se encuentran iniciativas que buscan predecir cómo el calentamiento global afectará a distintos organismos en diferentes regiones del mundo, cómo las sequías y los incendios forestales afectan la estructura de las comunidades microbianas del suelo, o cómo la propagación pasada y futura de las plagas de insectos en Chile se ve determinada por climas y ambientes cambiantes, y otros.

Adaptación de organismos en un mundo cambiante

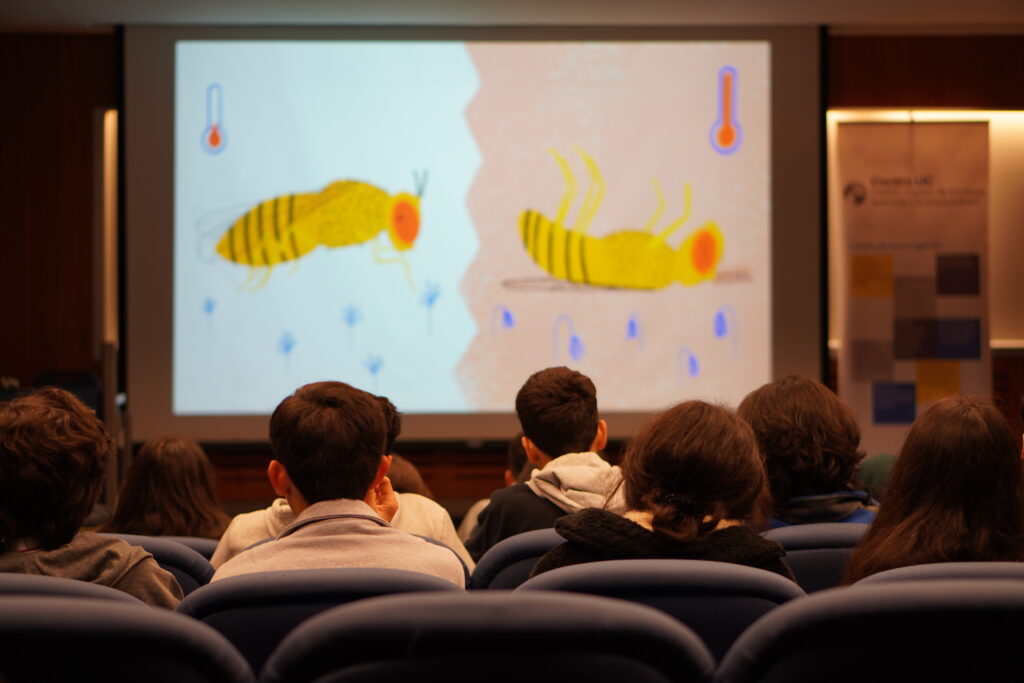

Con el proyecto denominado “Comprendiendo la propagación de plagas de insectos en paisajes heterogéneos: evaluaciones empíricas para informar la gestión futura”, el investigador CAPES de línea 4 y académico de la Universidad Austral, Sergio Estay, buscará estimar la importancia relativa de las fuerzas intrínsecas y extrínsecas que determinan la dinámica de propagación pasada y futura de las plagas de insectos en Chile, y utilizar esta información para informar al personal responsable de monitorear y controlar estas plagas en el país.

Su equipo estará compuesto también por el investigador de la Universidad Santo Tomás, Fabio Labra.

Asimismo, con su proyecto “Rangos amplios de tolerancia en especies introducidas: entendiendo sus mecanismo y consecuencias potenciales”, la investigadora CAPES y académica de la Universidad Andrés Bello, Gisela Stotz, busca estudiar la respuesta frente al cambio climático de otra amenaza para los ecosistemas: las invasiones biológicas. “Este proyecto busca poner a prueba de forma robusta, y ojalá expandir, los marcos conceptuales existentes para identificar factores que impulsan el éxito de especies introducidas, y poder predecir su impacto” cuenta la investigadora. Esta información es relevante para la gestión de estas especies, permitiendo identificar poblaciones que suponen un mayor riesgo de expansión y aquellas que suponen una mayor amenaza para la biodiversidad nativa”.

Su equipo estará integrado también por el investigador de la Universidad de Tarleton State, Ernesto Gianoli.

Otro proyecto enfocado en evaluar las variables (esta vez fisiológicas) involucradas en la adaptación de los organismos a los efectos del cambio climático, es el encabezado por el ecólogo de la Universidad Católica y subdirector de CAPES, Enrico Rezende. Titulado “Tolerancia térmica a lo largo del árbol de la vida e implicancias ecológicas”, el trabajo busca reconstruir la variación de la tolerancia térmica a través de la evolución de los organismos identificando las variables fisiológicas que pueden explicar, parcialmente, la naturaleza de esa variación; analizar cómo esta variación afecta la distribución de diferentes organismos, la estructura de sus comunidades y sus posibles respuestas al calentamiento, y ampliar el marco analítico actual para incluir otros factores de estrés adicionales que puedan afectar la resiliencia de las especies de manera simultánea con el estrés térmico.

“Sigue siendo muy difícil predecir cómo el calentamiento global afectará a las especies y comunidades en diferentes regiones del mundo, en gran parte porque muchos grupos de investigación continúan utilizando enfoques inadecuados” explica el investigador. “Con este proyecto buscamos, por un lado, evaluar el impacto que nuestro propio enfoque tiene en las predicciones climáticas futuras y, por otro, promover su adopción como el estándar de excelencia en el área por parte de otros grupos de investigación”.

Rezende también será parte de un proyecto Fondecyt liderado por la investigadora de línea 3 y académica, junto a Rezende, de la Facultad de Ciencias Biológicas UC, María Fernanda Pérez, que buscará comprender los efectos de la sequía sobre la resistencia al calor, estrategias funcionales e interacciones subterráneas de especies vegetales en un “hotspot” de biodiversidad: el ecosistema mediterráneo de la zona central de Chile. El equipo de dicho proyecto lo completan las investigadoras Hannetz Roschzttardtz, Aurora Gaxiola y Marcia González.

El impacto de la mega sequía en los ecosistemas

El proyecto de Pérez, sin embargo, no es la única iniciativa CAPES que estudiará los cambios que el declive paulatino de las lluvias ha provocado en los bosques de Chile. Pablo Becerra, investigador de línea 1 CAPES y académico de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica, liderará el proyecto titulado “Evaluación del efecto de las precipitaciones sobre la composición de especies leñosas en ecosistemas forestales de Chile central para la planificación de restauraciones ecológicas bajo el cambio climático”. Por medio de esta investigación, comenta Becerra, “se espera determinar si se está produciendo un cambio composicional en los bosques de Chile central producto de la reducción de las precipitaciones de los últimos 15 años, intentando establecer en qué medida las precipitaciones influyen en la composición de este sistema boscoso.

Con el apoyo de la también investigadora CAPES, Isabel Rojas, Becerra también pretende generar un mapa que indique las mejores zonas climáticas para la restauración de diferentes especies leñosas de Chile central.

En la misma línea, el proyecto “Desentrañando el impacto de las perturbaciones provocadas por la sequía en la producción de semillas y calidad de plántulas del bosque esclerófilo para apoyar la restauración climáticamente inteligente” tiene por objetivo evaluar el manejo de la biomasa aérea y el aporte nutricional en la producción y calidad de semillas y plántulas de especies del bosque esclerófilo chileno, considerando distintas trayectorias de recuperación en áreas afectadas por la sequía. “Para ello”, complementa Juan Ovalle, investigador CAPES líder de este equipo de investigación, “se analizará el potencial de producción de semillas, la fenología reproductiva de los árboles semilleros, las respuestas fisiológicas de los árboles madre y su influencia en la germinación, así como la calidad fisiológica y morfológica de las plántulas producidas en vivero”. Todo, en sus palabras, “con el fin de obtener recomendaciones concretas para el manejo de vástagos en árboles semilleros y el desarrollo de técnicas de manejo de semillas y plántulas en vivero para mejorar desempeño bajo condiciones de estrés hídrico”.

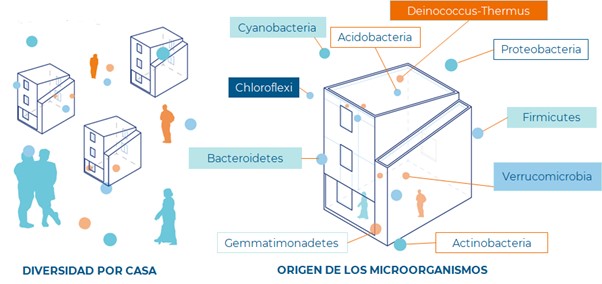

El bosque mediterráneo de la zona central de Chile también será el sujeto de estudio del proyecto de la investigadora CAPES y académica de la Universidad de O’Higgins, Claudia Rojas, en este caso, para analizar los efectos combinados de la sequía y los incendios forestales sobre los suelos de este sistema ecológico. Bajo el título “Estructura de la comunidad microbiana del suelo y respuestas funcionales de carbono y nitrógeno a los efectos combinados de la sequía y los incendios en los ecosistemas forestales mediterráneos”, el proyecto busca llenar vacíos importantes sobre cómo las respuestas del suelo y la vegetación interactúan frente a perturbaciones climáticas extremas, con el fin de comprender mejor la resiliencia y el funcionamiento de los ecosistemas mediterráneos frente al cambio climático.

“El estudio permitirá diferenciar entre los efectos individuales y combinados de estas perturbaciones sobre la estructura de la comunidad microbiana del suelo y la funcionalidad de los ciclos biogeoquímicos del carbono y del nitrógeno. Estos conocimientos permitirán identificar los factores que limitan o favorecen la recuperación del suelo después de disturbios extremos” explica Rojas, quien estará acompañada por un destacado equipo interdisciplinario de investigadores.

Interacciones planta-microoorganismo para una agricultura sustentable

Otro proyecto Fondecyt dedicado al estudio de las interacciones entre microorganismos del suelo y las especies vegetales que se benefician de éstos es el de la investigadora de línea 2 y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Vega. La investigación, denominada “Desentrañando la interacción del nitrógeno y el fosfato en la nutrición vegetal para modular la respuesta inmune de Solanum lycopersicum contra Botrytis cinerea” espera entender cómo la nutrición de las plantas, específicamente los niveles de los nutrientes nitrógeno y fósforo, influyen en su respuesta defensiva y capacidad para resistir enfermedades como la pudrición gris causada por el hongo Botrytis cinerea.

“Al estudiar diferentes variedades de tomate y plantas silvestres, se espera descubrir mecanismos que permitan mejorar la eficiencia en el uso de fertilizantes, identificando tomates y condiciones de cultivo que las hagan más resistentes” detalla Vega. “Estos resultados”, continúa la microbióloga, “podrían contribuir al desarrollo de una agricultura más sostenible, con menor uso de fertilizantes y químicos, menor impacto ambiental y una producción de alimentos más eficiente”.

Una agricultura más eficiente también es el objetivo de la investigadora principal de línea 2, y colega de Vega en la UAI, María Josefina Poupin. Su proyecto, titulado “Dinámicas ecológicas y diversidad funcional de las interacciones microbianas rizosféricas: impacto en desempeño y adaptación de plantas”, busca comprender cómo las comunidades microbianas de la rizosfera (la zona del suelo influenciada por las raíces) aportan en la adaptación de las plantas al estrés ambiental, explorando cómo la diversidad funcional de estos microorganismos afecta la respuesta de las plantas y cómo estas interacciones impactan el desempeño de ambos organismos.

La investigadora detalla: “a través del uso de Comunidades Microbianas Sintéticas (SynComs) en Arabidopsis thaliana, el estudio evaluará si las plantas que dependen de microorganismos para tolerar el estrés invierten menos energía que aquellas que utilizan mecanismos propios, y analizará cómo las interacciones entre distintos microorganismos pueden modificar el equilibrio entre costos y beneficios para la planta. Además, se investigará si las cepas microbianas mutualistas tienen mayores probabilidades de ser transmitidas entre generaciones de plantas, lo que permitiría entender mejor la dinámica ecológica y evolutiva de estas relaciones a largo plazo”. En esa empresa la acompañará el también investigador CAPES, Bernardo González, y Moisés Aguilera, de la Facultad de Artes Liberales de la UAI.

Finalmente, y continuando con el sector agrícola, el investigador principal de línea 6 y académico de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica, Eduardo Arellano, buscará entender cómo el saber de los agricultores acerca del manejo agrícola influye en la salud del suelo, la biodiversidad y la productividad en huertos frutales de la zona central de Chile. A través de un enfoque agroecológico su proyecto “Transición hacia una agricultura sustentable en Chile Central: prácticas agroecológicas y conciencia de los servicios ecosistémicos entre los fruticultores” estudiará las prácticas que ayudan a cuidar el suelo y la biodiversidad en estos espacios, y cómo el grado de conocimiento de los agricultores en estas materias puede ayudar a implementar técnicas y metodologías de manejo.

“Con este trabajo esperamos identificar acciones que hagan a la agricultura más sustentable y resiliente al cambio climático, aportando además insumos clave para futuras políticas públicas y herramientas de apoyo para quienes trabajan en mejorar la sustentabilidad de los sistemas alimentarios”, complementa Arellano.

Conoce más detalles y avances de estos interesantes proyectos durante los meses venideros, a través de www.capes.cl