La nueva versión del concurso patrocinado por ANID financiará 695 proyectos de investigación básica, entre los que se encuentran 10 propuestas lideradas o conformadas por miembros de nuestro Centro. Estas iniciativas se suman a dos investigaciones Fondecyt adjudicadas en los concursos de Iniciación y Postdoctorado.

Durante enero, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, publicó los resultados de la versión 2023 de su concurso Fondecyt Regular, el cual financia proyectos de investigación científica o tecnológica de excelencia “orientados a la producción de conocimiento y la generación de nuevas aplicaciones”.

De los 695 proyectos adjudicados, 10 de ellos cuentan con la presencia de investigadores CAPES, ya sea como responsables oficiales de estas investigaciones, o como parte de su equipo de trabajo.

A esas iniciativas, se suma la adjudicación de un proyecto Fondecyt de Iniciación, encabezado por el investigador de línea 7 CAPES, Francisco Fernández, y de un Fondecyt de Postdoctorado, obtenido por el investigador postdoctoral de línea 2, Felipe Moraga.

A continuación te contamos de qué tratan los proyectos ganadores, y cuáles son los resultados esperados de cada investigación.

Proyectos Fondecyt Regular

Proyecto: Bienes comunes y transformaciones sociopolíticas: la gestión del agua de riego en el siglo XX chileno. Valle central, 1924-1981

Investigador responsable: Pablo Camus, P. Universidad Católica de Chile, CAPES

El objetivo de este proyecto, es estudiar la historia de la gestión hídrica y los sistemas de riego en Chile durante el siglo XX, considerando los entramados de relaciones público-privadas que mediaron en distintas escalas los diversos mecanismos de control, administración, resolución de conflictos, acceso y uso del agua, así como los distintos espacios y discursos públicos respecto de la comprensión y la gestión del vital elemento.

Para el Profesor Pablo Camus, académico del Instituto de Historia de la Universidad Católica e investigador responsable, este análisis histórico “busca conocer cómo se realizó la gestión del agua de riego en Chile antes de la dictación del Código de Aguas de 1981. Se espera comprender su organización, bases institucionales, discusiones, actores públicos y privados, criterios de administración, resolución de conflictos y principios socio ambientales y culturales que rigieron su comprensión en una sociedad que experimentaba un importante proceso de transformación sociopolítica.”

Proyecto: El miedo en el Antropoceno: Causas y consecuencias del comportamiento de riesgo en las aves (Fear in the Anthropocene: Causes and consequences of risk-taking behaviour In birds).

Investigador responsable: César González, Universidad Adolfo Ibáñez, CAPES

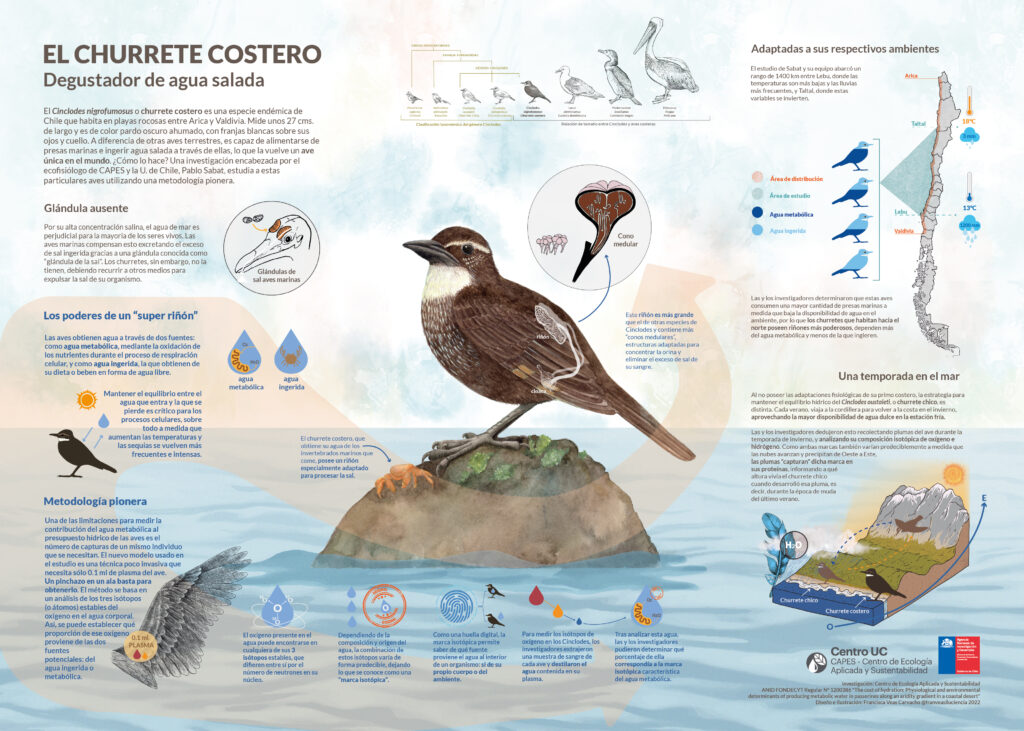

Co-investigador CAPES: Pablo Sabat, Universidad de Chile.

Las estimaciones actuales indican que más de 1 millón de especies en el mundo están en peligro de extinción debido al impacto del ser humano. Las razones por las que los organismos varían en su capacidad para hacer frente a las amenazas humanas no se comprenden lo suficiente, pero un factor que podría ser particularmente importante en los animales es el miedo a los humanos, entendido como los cambios emocionales y las respuestas de comportamiento inducidas por un riesgo percibido de depredación. El presente proyecto busca evaluar los procesos a través de los cuales las aves acomodan su comportamiento de miedo en función de la perturbación humana en áreas urbanas estudiando al chincol, Zonotrichia capensis, en Chile central.

César González, profesor asistente en la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador responsable del proyecto, señala que este trabajo intentará resolver si la teoría del «pace of life syndrome«, “nos permite mejorar nuestra comprensión de cómo los animales responden a los cambios ambientales tales como la urbanización e invasiones biológicas. Además de profundizar nuestros conocimientos sobre las causas y consecuencias de este comportamiento, esperamos contribuir a comprender cómo los animales confrontan situaciones estresantes en cautiverio, potencialmente contribuyendo al bienestar animal en los programas de conservación, herramientas críticas para abordar la actual crisis de biodiversidad”.

Proyecto: Las cosas buenas vienen en dosis pequeñas: Una abundancia natural baja en el microbioma rizosférico es un rasgo clave para el éxito de rizobacterias promotoras del crecimiento de plantas (Good things come in small doses: Natural low abundance within the rhizosphere microbiome as a key trait to successful Plant Growth Promoting Rhizobacteria).

Investigador responsable: Bernardo González, Universidad Adolfo Ibáñez, CAPES.

Co-investigadores CAPES: María Josefina Poupin y Thomas Ledger, Universidad Adolfo Ibáñez.

La propuesta adjudicada busca contribuir al conocimiento de los atributos críticos de una rizobacteria necesarios para promover el crecimiento de plantas. En contraste con la mayor parte de las investigaciones recientes, las que principalmente se enfocan en la búsqueda de rasgos funcionales potenciales en en este tipo de bacterias (conocidas como PGPR), los investigadores en cambio buscarán las propiedades que un PGPR debería poseer cuando se consideran las características del microbioma de una planta hospedero; específicamente, el efecto de la abundancia relativa de un PGPR introducido y las poblaciones de especies taxonómicamente relacionadas que prosperan en ese microbioma.

Para su investigador responsable, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador principal de la línea 2 de CAPES, Bernardo González “este proyecto busca conocer mejor las características ecológicas que deben poseer las bacterias que se usan como rizobacterias que promueven el crecimiento de las plantas, en especial, el papel que juega la abundancia natural del PGPR en la promoción exitosa y efectiva del crecimiento de una planta. Como resultados directos es contar con mejores elementos para seleccionar un PGPR adecuado a una determinada planta/cultivo sobre el que se busca aplicar una mejor práctica agronómica en el futuro”.

Proyecto: Transiciones demográficas explosivas en poblaciones prehistóricas (Explosive Demographic Transitions in Prehistoric Populations).

Investigador responsable: Mauricio Lima, P. Universidad Católica de Chile, CAPES

La dinámica poblacional humana se caracteriza por varios cambios repentinos y rápidos de un estado de equilibrio a uno de expansión demográfica, estas transiciones demográficas aparentemente han sido impulsadas por la capacidad de acumular innovaciones culturales/tecnológicas. Existe una retroalimentación positiva entre la dinámica cultural y la poblacional: las personas crean tecnología que permite sostener a más personas, quienes, a su vez, producen más tecnología.

Este proyecto examinará la dinámica poblacional a largo plazo de sociedades pasadas, en grandes escalas espaciales (de escalas continentales a regionales), desde el último Pleistoceno en adelante, es decir, los últimos 15.000 años. Asimismo, mediante la adopción de enfoques de modelado teórico/empírico, se realizará un estudio comparativo transcultural para identificar convergencias/divergencias en las transiciones demográficas prehistóricas asociadas al acceso a nuevos y abundantes recursos por medio de innovaciones culturales. Se estudiarán las llamadas «cunas de civilizaciones», como por ejemplo, el área cultural andina, el Creciente Fértil y las «civilizaciones occidentales» de Europa occidental.

Proyecto: Democracias desiguales en Estados (más) débiles. Evaluando la trampa del desarrollo en América Latina (Unequal Democracies in Weak(er) States. Assessing Latin America 's Development Trap).

Investigador responsable: Juan Pablo Luna, Instituto de Ciencia Política UC, Instituto Milenio para los Fundamentos de los Datos, Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, CAPES.

Este proyecto buscará entender los fenómenos y procesos que subyacen a las crisis de representación ocurridas en las sociedades latinoamericanas contemporáneas, analizando las interacciones entre Estado y sociedad. La tesis que pretende corroborar, es que la emergencia de síntomas como la ilegitimidad crónica de las instituciones y el vacío de las estructuras políticas intermedias en estos países son el resultado de cambios socio-estructurales en la economía política de sus sociedades y en la estructura de sus Estados. Para ello, realizará un análisis histórico comparativo de los casos de Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

En palabras de su investigador responsable, Juan Pablo Luna, esta es una posibilidad “de entender en mayor profundidad el tipo de crisis que viven las democracias contemporáneas hoy, haciendo énfasis en factores de demanda (lo que la sociedad espera de la política) por sobre factores de oferta (liderazgo político, factores institucionales) que son usualmente enfatizados por la literatura reciente. Esperamos poder consolidar un enfoque que recupere insights tradicionales de la economía y sociología política, así como enfoques de dinámica demográfica, para entender crisis de la democracia y eventualmente sus potenciales remedios”.

Proyecto: Aprendiendo de las redes de tipo umbral para aplicaciones sociales y biológicas (Learning threshold networks for social and biological applications).

Investigador responsable: Gonzalo Ruz, Universidad Adolfo Ibáñez y CAPES.

La propuesta pretende entender las redes de tipo umbral para estudiar los mecanismos tras la consecución de consensos a nivel social y las redes de regulación génica a nivel biológico

Gonzalo Ruz, investigador de línea 2 de CAPES y responsable del proyecto, comenta que la investigación aborda dos temas: “por un lado modelos de redes de regulación génica, y por otro lado modelos para estudiar mecanismos de consenso. El proyecto busca atacar ambos problemas mediante el uso de redes de tipo umbral y el diseño de una metodología o framework para aplicar computación evolutiva para construir este tipo de redes a partir de datos. Para el caso de modelos de redes de regulación génica se espera poder inferir redes con pesos binarios a partir de datos. Para el segundo caso, se espera poder construir redes para analizar patrones de votación (por ejemplo, el reciente proceso constitucional de Chile) y ver de qué forma se logran consensos”.

Proyecto: Asegurando la co-gestión de la pesca en pequeña escala: la interacción entre la equidad, la cooperación, las respuestas adaptativas y la biodiversidad (Harnessing co management of small-scale fisheries: The interplay between equity, cooperation, adaptive responses and biodiversity).

Investigador responsable: Stefan Gelcich, P. Universidad Católica de Chile, CAPES, SECOS

La propuesta explorará la equidad, la cooperación y las respuestas adaptativas de los pescadores, su relación con la biodiversidad y los stocks comerciales de recursos co-gestionados asociados al modelo de gobernanza de derechos de usuarios territoriales. Estudiará el co-manejo de pesquerías bentónicas chilenas, las que proporcionan un entorno único para evaluar las implicaciones del co-manejo en numerosas áreas establecidas por asociaciones de pescadores, en un amplio rango geográfico y bajo un instrumento de política pública.

La investigación permitirá comprender los factores que pueden situar las iniciativas de co-gestión a lo largo de un espectro de impacto socio ecológico, al mismo tiempo que se avanza en el desarrollo de marcos teóricos sobre dimensiones clave de la sostenibilidad.

Proyectos con participación CAPES*

Proyecto: El estrés y la ciudad: medición de glucocorticoides, estrés oxidativo, diversidad de antioxidantes y citocinas en pollitos de un ave precocial (Stress and the city: measuring glucocorticoids, oxidative stress, antioxidant and cytokine diversity in chicks of a precocial bird)

Investigadora responsable: Rosina Verónica Quirici, Universidad Andrés Bello

Co-investigador CAPES: César González, Universidad Adolfo Ibáñez

El proyecto propone examinar holísticamente (ecológica, hormonal y genéticamente) la influencia de la urbanización en la relación entre los biomarcadores de estrés y la función inmunológica durante el desarrollo en polluelos de un ave precocial, avefría austral, queltehue o treile (Vanellus chilensis), a lo largo de un gradiente urbano, (en lugar de un entorno rural frente a un entorno urbano), y controlando los efectos genéticos en un experimento de crianza cruzada.

Proyecto: Vulnerabilidad socio-ecológica y capacidad adaptativa de la agricultura de pequeña escala al Cambio Ambiental Global en Sistemas Importantes de Patrimonio Agrícola en el sur de Chile. Estimulando el saber local como herramienta para mejores estrategias de adaptación (Socio-ecological vulnerability and adaptive capacity of small-scale agriculture to Global Environmental Change in Important Agricultural Heritage Systems in southern Chile. Encouraging local knowledge as a tool for better adaptation strategies).

Investigadora responsable: Carla Marchant Santiago, Universidad Austral de Chile, Laboratorio Natural Andes del Sur.

Co-investigador CAPES: Tomás Ibarra, Campus Villarrica UC, CAPES, CEDEL, CIIR, CESIEP.

El proyecto analiza la vulnerabilidad socio-ecológica y capacidad adaptativa de la agricultura de pequeña escala a la variabilidad actual y futura del cambio climático al sur de Chile, especialmente en territorios de alta importancia por su agrobiodiversidad y producción de alimentos. Para esto, se aplicará una perspectiva denominada de “Cambio Ambiental Global” que, a través de una aproximación relacional, entiende que el cambio y la variabilidad climática trascienden las dimensiones biofísicas, afectando la vida y bienestar de las comunidades indígenas y locales.

Para entender estas relaciones, se explorará la contribución del conocimiento local como una herramienta para facilitar la creación de estrategias adaptativas eficientes a los impactos de estos fenómenos.

Proyecto: Factores ecológicos que determinan la incidencia, magnitud y consecuencia de la especialización trófica individual de un superdepredador marino a lo largo de la costa chilena (Ecological factors that determine the incidence, magnitude, and consequence of individual diet specialization in a marine top predator along the Chilean coast).

Investigadora responsable: Maritza Sepúlveda Martínez, Universidad de Valparaíso, Centro de Investigación y Gestión de los Recursos Naturales (CIGREN).

Co-investigador CAPES: Pablo Sabat, Universidad de Chile.

El principal objetivo de este proyecto es examinar la influencia de la competencia y la oportunidad en la extensión total del nicho y el grado de especialización trófica individual en poblaciones de lobos marinos sudamericanos distribuidos a lo largo de la costa de Chile. La investigación se propone describir la composición dietaria de 6 poblaciones de lobos; examinar la estructura trófica a nivel intrapoblacional de estas comunidades; medir y comparar la anchura total del nicho y el grado de especialización de lobos marinos a lo largo de un gradiente latitudinal, y analizar la relación entre condición corporal individual y especialización trófica individual.

Proyecto: Problemas de planificación de recursos costo-sensibles bajo incertidumbre (Resource cost-aware scheduling problems under uncertainty).

Investigador responsable: Rodrigo A. Carrasco, Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional UC.

Co-investigador CAPES: Gonzalo Ruz, Universidad Adolfo Ibáñez.

Este proyecto explora el compromiso entre el consumo de recursos y el rendimiento a nivel de planificación, considerando la incertidumbre inherente a múltiples aplicaciones. Su mayor contribución será el desarrollo de nuevas herramientas de análisis prescriptivo para un amplio abanico de problemas de planificación de recursos costo-sensibles. Se explorarán aplicaciones en observatorios astronómicos, las cuales no han sido aún realizadas desde una perspectiva de investigación a nivel de operaciones hasta ahora.

Fondecyt de Iniciación

Proyecto: Adaptación de sistemas de productividad agrícola para alcanzar recomendaciones de dietas saludables y sostenibles (Agricultural productivity system adaptation to reach sustainable and healthy diet recommendations).

Investigador responsable: Francisco Fernández, Universidad Mayor, CAPES.

Este proyecto busca estudiar cómo las políticas alimentarias afectan la productividad, los precios y el comercio del sistema agroalimentario en Chile. Para ello, utilizará un marco metodológico que combina herramientas matemáticas y econométricas para analizar las decisiones de compra de alimentos y productos agrícolas. El proyecto evaluará si el sistema agroalimentario chileno debe cambiar para cumplir con las recomendaciones dietéticas, estimará la demanda de diferentes grupos de alimentos y evaluará las consecuencias futuras de las políticas alimentarias en la productividad, los precios y el comercio del sistema agroalimentario.

Francisco Fernández, investigador de línea 7 CAPES y responsable del proyecto, nos cuenta que, en términos generales, éste busca “identificar y comprender las posibles respuestas del sistema productivo agroalimentario chileno en escenarios donde se siguieran las recomendaciones de dietas saludables y sostenibles. Entre los resultados esperados, están el obtener un análisis exhaustivo del impacto económico de los objetivos de la Comisión Lancet para lograr dietas saludables y producción sostenible de alimentos; realizar un análisis focalizado en la interrelación entre dietas saludables y sostenibles con la producción agroalimentaria, y el desarrollo de una herramienta analítica que permitirá a los formuladores de políticas comprender el sistema alimentario chileno y analizar el impacto de posibles políticas alimentarias en la dieta de los consumidores, el medio ambiente y la competitividad del sector agroalimentario chileno”.

Fondecyt Postdoctorado

Investigación: Estudio de las Variaciones Naturales en el Contenido de Glucosinolatos en Arabidopsis y su Relación con la Respuesta de Defensa contra Áfidos

Investigador responsable: Felipe Moraga, Universidad Andrés Bello, CAPES

En este proyecto se evaluará el desempeño de colonización de los áfidos M. persicae (generalista) y B. brassicae (especialista) en accesiones con hábitos de crecimiento contrastante (plantas anuales y de ciclo rápido). Se estudiarán los mecanismos de resistencia asociados con la síntesis y acumulación de glucosinolatos. Los resultados de esta investigación podrían ser utilizados en la generación de moléculas con propiedades bioinsecticidas y/o cultivos más resistentes al ataque de insectos, una alternativa sustentable para el manejo de plagas y, además, una contribución a la seguridad alimentaria.

Felipe Moraga, investigador postdoctoral del Núcleo MIlenio para el Desarrollo de Plantas Súper Adaptables y en CAPES, indica que “el proyecto se enfoca en el estudio de los mecanismos de resistencia asociados con la síntesis y acumulación de glucosinolatos en accesiones naturales de Arabidopsis y su relación con la respuesta de defensa frente a áfidos (pulgones) con distintos niveles de especialización. De esta forma, esperamos encontrar una acumulación diferencial del contenido de glucosinolatos alifáticos e indólicos. Por lo tanto, los resultados de esta línea de investigación podrían ser aplicados en el desarrollo de estrategias de manejo y control de insectos plaga, tales como los áfidos.”

*El Dr. Stefan Gelcich también es parte del equipo de investigación del proyecto «Explorando brechas entre escalas de conectividad social y ecológica en el co-manejo de recursos bentónicos: perspectivas de redes para informar y mejorar la sustentabilidad» (Exploring gaps between scales of social and ecological connectivity in the co-management of benthic resources: Insights from networks to inform and improve sustainability)» cuya investigadora responsable es la Dra. Pilar Haye Molina (Universidad Católica del Norte).

Créditos: Comunicaciones CAPES