Investigadoras e investigadores chilenos y argentinos, con el apoyo de CAPES, lanzan el libro “Carnívoro exótico: el caso del visón americano (Neovison vison) en América del Sur”, en el marco del “2° Encuentro de la Red de Colaboración para el Control del Visón” que se realiza este 30 y 31 de marzo. El texto actualiza y sistematiza la información sobre el visón, especie exótica invasora que se ha distribuido en Chile y Argentina y que provoca importantes daños ecológicos, económicos y sociales.

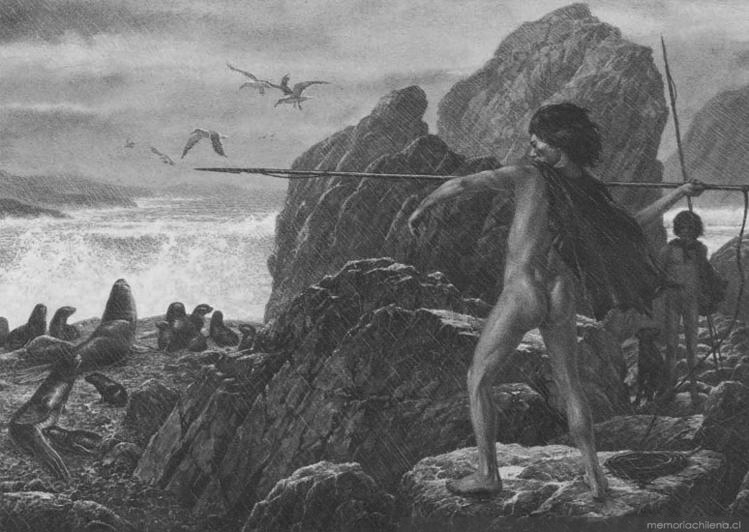

El visón americano, o Neovison vison, su nombre científico, es un mamífero carnívoro semi-acuático, de la familia de los mustélidos, originario de América del Norte. Son voraces depredadores que consumen una gran variedad de animales, en especial roedores y aves acuáticas, por lo que provocan un gran impacto en la biodiversidad nativa de los territorios que habitan. El visón es una de las especies exóticas invasoras que más se ha extendido en el sur del continente americano, se mueven entre ambientes silvestres y rurales, facilitando la transmisión de enfermedades entre animales domésticos y silvestres y afectando la economía de las familias al atacar aves de corral.

El visón llegó a Chile y Argentina en la década del 1930, introducido por empresarios que esperaban iniciar una lucrativa industria peletera, pero que fracasaron en su intento debido a la baja rentabilidad y a lo complejo de la crianza en cautiverio de esta especie. La consecuencia de este fracaso comercial fue que muchos de estos visones fueron liberados o escaparon al medio silvestre en la Patagonia chilena y argentina, donde encontraron un ambiente ideal para asentarse y prosperar.

Con los años el visón se dispersó en ambos lados de la cordillera, y actualmente se encuentra en estado silvestre desde la provincia de Neuquén hasta Tierra del Fuego en Argentina, y desde la región de la Araucanía a Magallanes en Chile, generando impactos en la biodiversidad de ambos países. Esto llevó a que el Ministerio del Medio Ambiente, formalizara en julio de 2020 el Comité́ Operativo de Colaboración para el Control del Visón, o “Red Visón”, conformándose un grupo de trabajo interinstitucional, publico y privado, con el objetivo de facilitar el acceso a la información, potenciar acciones en desarrollo y fomentar el apalancamiento de recursos.

El “2° Encuentro de la Red de Colaboración para el Control del Visón” se lleva a cabo este 30 y 31 de marzo para actualizar a los participantes acerca de los proyectos, programas e iniciativas que están desarrollando los distintos miembros de la red. En la ocasión se realizará además el lanzamiento del libro “Carnívoro exótico: el caso del visón americano (Neovison vison) en América del Sur”, publicado por CAPES y desarrollado por Laura Fasola de CONICET, Argentina; Paula Zucolillo, investigadora CAPES-UC; Ignacio Roesler de CONICET, Argentina y José Luis Cabello de Island Conservation.

El texto es una síntesis actualizada y en español sobre la invasión del visón en Chile y Argentina. La idea de su realización surgió de una invitación de Fabián Jaksic, director de CAPES, para elaborar un documento que acompañe a la Red Visón, ponga en común y actualice el estado de conocimiento sobre la especie y sus impactos en Latinoamérica. Laura Fasola, que además pertenece al Programa Patagonia – Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata, señala que “existe una publicación de 2002 liderada por Jaksic en relación con varias especies entre las que se encuentra el visón, y era deseable que la red tuviera un documento actualizado sobre la misma. En casi 20 años de diferencia entre las publicaciones, se ha generado mucha información en relación a la ecología de la especie y también se han acumulado algunas experiencias para su control. El librillo trata de abordar esta información generada de manera que sea un documento introductorio completo, tanto para nuevos investigadores como personas que deben encargarse de gestionar el manejo de sus impactos. Este documento obviamente necesitará actualizaciones periódicas, para que pueda seguir cumpliendo este rol. De hecho, ya hay secciones que han quedado un poco desactualizadas y eso tiene que ver con la importancia que se le está dando a la especie por las urgencias de conservación que surgen a su alrededor, los conflictos con actividades económicas y distintas situaciones sanitarias”.

Un carnívoro exótico muy exitoso

El visón americano se ha convertido en uno de los vertebrados invasores más exitosos de Sudamérica, ¿Cómo sucedió esto? “Principalmente porque el visón es una especie de hábitos muy generalistas y con una plasticidad ecológica increíble que le permite desarrollarse en una variedad muy importante de condiciones ambientales”, explica Laura Fasola, “esto lo sabemos en base al rango de distribución natural que tiene, donde los límites ambientales los han impuesto los desiertos más rigurosos (Arizona) o condiciones casi polares. En cuanto a las condiciones que han favorecido su éxito en Latinoamérica, por un lado, ha habido muchos focos de invasión en la región y por el otro, Patagonia es pobre en competidores y los predadores son ocasionales”.

El visón americano puede producir daños ecológicos y socioeconómicos de importancia en los ecosistemas invadidos. “Al ser un carnívoro oportunista posee una dieta muy variada causando un impacto evidente sobre las presas de las cuales se alimenta como crustáceos, roedores y principalmente sobre aves acuáticas”, afirma Paula Zucolillo de CAPES, “este impacto es más profundo cuando se alimenta de aves migratorias en ciertos periodos de tiempo como la época reproductiva, siendo este un momento extremadamente vulnerable tanto para los adultos como para huevos y polluelos. Sin embargo, existen otros impactos menos evidentes e igualmente graves como la transmisión de enfermedades a la fauna silvestre, en especial a carnívoros nativos como la nutria de río o zorro chilote, ambas especies en peligro de extinción . Por último y no menos importante, su rol en la transmisión de enfermedades de importancia en salud pública como la leptospirosis”.

En su expansión por los ecosistemas que invade, el visón amenaza a múltiples especies, en especial aves acuáticas nativas y emblemáticas. “En Chile podemos nombrar aves como el quetru no volador, canquén colorado, cisne de cuello negro, piden austral, diversas especies de aves marinas y otras especies que anidan en el suelo, en especial en aquellas zonas como las islas, donde evolutivamente carecen de depredadores”, según detalla Paula Zucolillo, también están en peligro “los carnívoros nativos como la nutria de río o huillín, a través de la transmisión de enfermedades como el distémper, están expuestas a contraer esta enfermedad letal poniendo en riesgo las poblaciones que ya están gravemente amenazadas y en disminución”.

¿Por qué es tan complejo el control del visón en los territorios australes? La investigadora CAPES comenta que el “control efectivo del visón precisa de un objetivo e indicadores claros, la colaboración a mediano y largo plazo entre las instituciones que se encargan de ello, un presupuesto suficiente para poder llevar a cabo las actividades de captura y eutanasia y un equipo técnico correctamente capacitado para trabajar en áreas remotas y complejas como las zonas invadidas, en las que deben sortear logísticas complejas. Además, capturar mustélidos como el visón americano, es una tarea que requiere experiencia ya que es un animal bastante elusivo e inteligente, por lo que continuamente se buscan maneras de mejorar la eficiencia a través de la mejora en distintos tipos de trampas, atractores y métodos adaptados al área a controlar. La información generada por las investigaciones y programas de control existentes, tanto en Chile como en Argentina, permitirían poder plantear un plan efectivo. Sin embargo, aún queda camino por recorrer y desafíos por superar para abordar un plan exitoso de control a lo largo de la extensa distribución del visón”.

El texto relata la historia de la introducción del visón en Chile y Argentina y las rutas de distribución que han seguido en ambos países desde los lugares donde se encontraban las antiguas granjas peleteras, conocer esta información es importante, en palabras de la Dra. Laura Fasola, “por un lado, porque aún se encuentra en expansión en la región y es necesario para poder entender cómo continuará el avance en estos sectores. Por otro, se necesita conocer qué factores han acelerado o retrasado la velocidad de avance, o incluso cuales los han detenido, para poder ajustar las estrategias de las acciones de control”.

El libro busca llegar a todos los interesados en la problemática de la invasión del visón, incluyendo las comunidades afectadas, tomadores de decisiones en biodiversidad, economía rural y turismo de intereses especiales, investigadores, y en especial a todos quienes trabajan en terreno para la investigación y control de esta amenaza a nuestra biodiversidad nativa.

Pueden descargar el libro desde el siguiente enlace: https://capes.cl/librillo-vison/

Texto: Comunicaciones CAPES