Creada en 1983, las 4,200 hectáreas que comprenden esta área silvestre protegida son hogar del estudio ecológico de largo plazo más grande en ejecución. Los casi 33 años de datos acumulados a la fecha, revelan la importancia que estos monitoreos tienen para el conocimiento de los sistemas biológicos y sus cambios en el tiempo.

Hace poco más de dos años, durante uno de sus transectos matutinos por las escarpadas quebradas de la Reserva Nacional Las Chinchillas, en la IV Región, Boris Saavedra se encontró de pronto con una vieja conocida.

Posada sobre una roca, completamente ajena a la presencia del guardarques, una iguana chilena (Callopistes maculatus) recibía impávida el sol de la mañana.

Era el primer avistamiento de este lagarto en casi un lustro de observaciones. Un período particularmente seco, iniciado en 2012, había eliminado cualquier rastro de la especie al interior de la reserva, al punto de hacerle creer al personal de CONAF encargado de administrarla que el reinado de la iguana en esta importante área protegida había vivido ya sus últimos días.

Y, sin embargo, ahí estaba nuevamente. Convocado por un súbito período de precipitaciones –de los que cada vez hay menos en esta zona del país– el reptil endémico más grande de Chile se dejaba ver, y registrar, por un par de ojos humanos.

Aun cuando detectar la presencia –o ausencia– de la iguana chilena en la reserva no se encuentra entre las obligaciones de Saavedra, este tipo de hallazgos es un ejemplo de la importancia del registro y seguimiento de ecosistemas como éste durante años, e incluso décadas, para entender su comportamiento y características.

“Cualquier investigador que hubiese estudiado a la iguana durante esos 4 o 5 años, un lapso de tiempo más que suficiente para un proyecto de investigación en Chile, habría consignado que esta especie simplemente no era parte del ecosistema de la reserva” explica Sergio Silva, doctor en Ecología de la Universidad Católica de Chile. “Es gracias a los seguimientos de más larga data que podemos entender que la presencia de la iguana chilena, y de otras especies, en Las Chinchillas, fluctúa de acuerdo a la abundancia o escasez de ciertos recursos”.

Tanto Silva como Saavedra forman parte de un equipo de investigación con más de 33 años registrando y analizando las poblaciones de vertebrados al interior de Las Chinchillas, en el estudio de largo plazo más longevo del país actualmente en curso.

El fruto de su trabajo no sólo ha servido de base para múltiples investigaciones derivadas, sino que ha permitido conocer con lujo de detalle la marcha de un ecosistema sometido a diversas presiones ambientales a lo largo del tiempo, documentando su historia y la de los organismos que lo habitan.

Datos en terreno

La historia de los estudios de largo plazo en la Reserva Nacional Las Chinchillas comienza cuatro años después de su creación, en 1987, cuando los ecólogos Fabián Jaksic y Jaime Jiménez iniciaron un proyecto de investigación patrocinado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la World Wildlife Fund (WWF), destinado a monitorear las poblaciones de diversos vertebrados en la zona.

Hoy, el trabajo implica el conteo y registro de buena parte de las especies animales que habitan esa área de 4 200 hectáreas, repartidas a lo largo de un sistema de quebradas que unen la cordillera de Los Andes por el este y la cordillera de la Costa por el oeste. Estas quebradas albergan pequeños microambientes donde la vida, si bien constreñida a nivel de espacio y recursos, abunda.

Silva, integrado al proyecto en 1995, detalla la diversidad de especies monitoreadas: “El proyecto estudia la poblaciones e interacciones de aves diurnas, rapaces nocturnos, micro mamíferos (roedores y marsupiales) y depredadores terrestres como el zorro, el puma y el gato colocolo, recientemente detectado”.

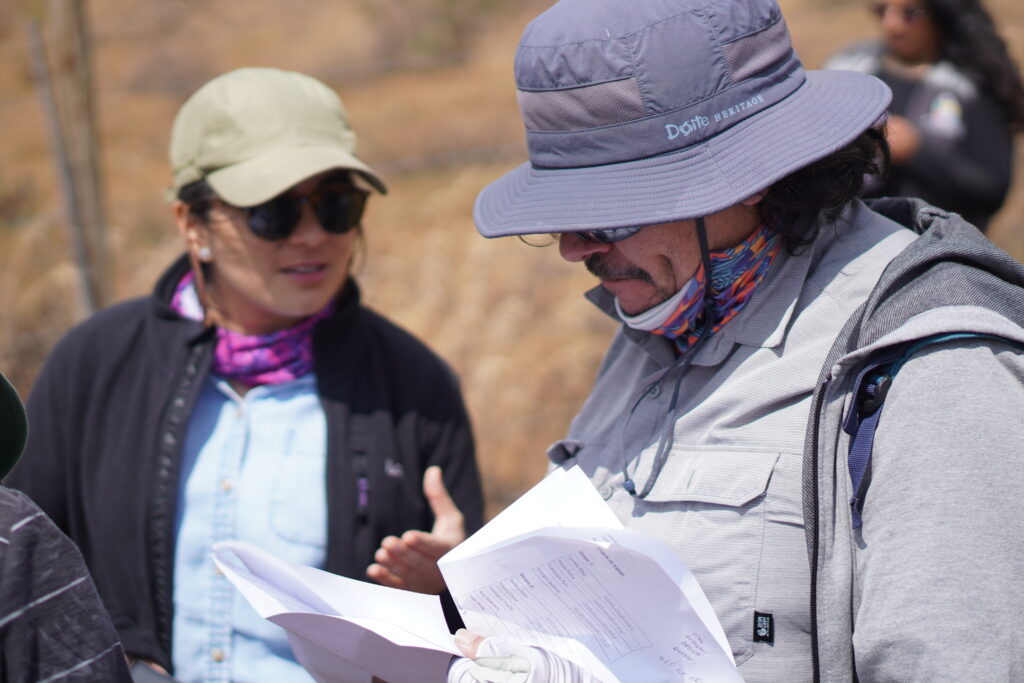

Entre los datos que se recogen de cada especie, los investigadores y guardaparques asociados al proyecto identifican su número y fluctuación estacional a través de censos y muestreos, así como el sexo, tamaño y estado de reproducción de roedores.

“Tenemos la información de sus números y su fluctuación en el tiempo. Hacemos cuatro muestreos anuales, uno por estación, consignando el número de aves, depredadores y micro mamíferos presentes. Siempre se hace el mismo trabajo, a la misma hora, y con los mismos investigadores” señala Silva.

La metodología detrás de estos monitoreos varía de comunidad en comunidad, pero en conjunto demanda altas cuotas de constancia y dedicación. Cada mes, Saavedra, Silva, y el biólogo y asistente del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES UC), Enrique Silva, recorren los 17 kilómetros que separan Las Chinchillas de su ciudad más cercana, Illapel, para recoger muestras de fecas y egagrópilas con el fin de identificar la composición dietaria de los depredadores de la zona, y así estimar indirectamente la cantidad de microfauna del lugar.

Otro método más directo para el conteo de micro mamíferos –chinchilla, cururo, degú y otros– es la instalación de trampas en zonas estratégicas de la reserva. Durante cuatro o cinco días de otoño, invierno, primavera y verano, los investigadores revisan las 98 trampas (no letales) distribuidas en dos grillas de media hectárea de extensión, una ubicada en la ladera norte de la Quebrada del Cobre (un sector a poco más de dos kilómetros de la entrada a Las Chinchillas), y otra en la ladera sur.

Durante esos días, Saavedra y compañía identifican el número de roedores que caen en las trampas, anotando su especie, tamaño y otras características, para luego etiquetarlos con un código que permite evitar la sobrestimación en el conteo.

Con la fauna más esquiva, las técnicas de seguimiento descansan más en la observación: “En el caso de las aves, contamos con puntos de observación dentro de la reserva en los sectores de El Grillo y El Cobre” explica Sergio Silva. “Estos puntos de observación tienen un radio de 50 metros, donde escuchamos y vemos todas las aves que podemos durante 5 minutos. De esta forma, podemos estimar el número mínimo de individuos presentes”. Actualmente, la Reserva es ya sea hogar o estación de paso de 75 especies de aves.

En cuanto a los depredadores, los miembros del equipo realizan observaciones diarias a través transectos de dos o tres kms, anotando sus hallazgos. Para los más grandes, suelen ser útiles las cámaras trampa: “Es una buena herramienta que se está utilizando bastante y que ha permitido identificar especies que antes no era posible identificar, como el puma o el colocolo, o el gato andino para el norte”, cuenta Saavedra.

Fuente inagotable de información

Con más de 30 años de seguimientos en terreno, Silva, Silva y Saavedra han realizado más 100 muestreos trimestrales y analizado más de 35.000 individuos de distintas especies, tanto vegetales como animales.

Toda esa información es eventualmente ingresada a una base de datos que contiene lo recabado a lo largo todo el proyecto, desde sus inicios en 1987, hasta este último verano. Posiblemente, se trata del registro ecológico más completo y extendido sobre un ecosistema en Chile.

Esta base, y el trabajo realizado en el contexto de su proyecto, ha servido como una fuente inagotable de nuevo conocimiento científico, especialmente referido a la capacidad de adaptación de las comunidades ante largos períodos de escasez de agua y alimentos, motivados en buena parte por ciclos de sequía y la influencia progresiva del cambio climático.

Enrique Silva da un ejemplo: “Entre otras cosas, hemos descubierto cómo los zorros que habitan la reserva han aprendido a comer conejos ante el descenso en el número de roedores nativos, pudiendo determinar que, a partir de un n número de roedores por hectárea, el zorro empieza incluso a alimentarse de semillas, es decir, adapta su dieta a su disponibilidad de alimento”.

“A nivel de conocimiento nuevo, se ha logrado saber qué tan elásticos son estos sistemas” añade Sergio Silva, “cómo son capaces de funcionar a pesar de todas las restricciones que impone hoy el cambio climático. Estos ecosistemas están funcionando: se comprimen y se acomodan. A veces una especie puede desaparecer de la película, al punto que uno cree que no van volver, y de pronto hay un período de bonanza y estas especies vuelven a llegar al sistema y el sistema vuelve a reacomodarse”.

Fabián Jaksic, director del proyecto, concuerda: “La importancia primaria de los estudios de largo plazo es la generación de conocimiento que no es posible extraer a partir de experimentos acotados en el tiempo. Éstos constituyen una fuente de información estandarizada para analizar el funcionamiento de sistemas ecológicos y sus respuestas frente a fluctuaciones de diferente amplitud y frecuencia, así como para desarrollar investigaciones en base a nuevas hipótesis”.

A la fecha, esas nuevas investigaciones se han convertido en 14 tesis de pre y postgrado en el área, las cuales han generado más de 60 publicaciones científicas en revistas de alto impacto. Desde los primeros trabajos de Jaime Jiménez (1987) sobre los métodos de trampeo más efectivos para la chinchilla, hasta los esfuerzos de Matías Arim para entender cómo las cadenas tróficas son alteradas por la disponibilidad de recursos (2007), pasando por el estudio del investigador CAPES Mauricio Lima, quien analizó con detalle las dinámicas demográficas de los micro mamíferos de la región (especialmente marsupiales) (2001).

La reserva, fortalezas y amenazas

Pero los beneficios de este proyecto no sólo se limitan al ámbito científico. Pablo Povea, encargado de áreas silvestres de la Provincia de Choapa y de la administración de Las Chinchillas, reconoce el aporte que ha significado el estudio para los esfuerzos de conservación que allí se realizan. “A veces es complejo trabajar con investigadores. Muchos ocupan la reserva para sus trabajos en terreno, y luego se van sin dejar nada, pero éste no ha sido el caso” afirma. “Se produce mucho intercambio de información con los investigadores, quienes nos facilitan todo el material que publican”.

“Hemos ganado la confianza de la CONAF” confirma Sergio Silva, “Hemos logrado trabajar de una manera mancomunada, y ellos se apoyan mucho en nosotros. Nos invitan a charlas y nosotros los asesoramos técnicamente en diversos proyectos. Cualquier iniciativa que se efectúa en la reserva, como sus planes de manejo, se apoyan en nuestros datos, asegurando la efectividad de estos esfuerzos”.

Y hasta ahora, dichos esfuerzos han valido la pena. Creada en 1983, Las Chinchillas fue originalmente creada para resguardar la fauna nativa que poblaba la zona, especialmente la del peludo roedor al que debe su nombre. El año de su instalación, apenas 1 500 ejemplares de chinchilla de cola larga (Chinchilla lanígera) quedaban en la reserva, diezmada por décadas de caza indiscriminada a raíz del alto valor de su piel. Hoy, se estima que su población ronda entre los 9 mil a 12 mil individuos.

“La reserva es el único lugar donde la chinchilla silvestre se mantiene protegida”, nos cuenta Ian Araya, uno de sus guardaparques, mientras recorremos junto a él el nocturama que simula el horario de actividad predilecto de esta especie. La muestra también incluye ejemplares de la chinchilla de cola corta (Chinchilla chinchilla), la otra especie de chinchilla presente en Chile (aunque ubicada algo más al norte), y la chinchilla de criadero, además de degús, cururos y yacas.

La reserva recibe alrededor de 3 500 visitantes al año, cifra que, aunque significativa, aún es baja en comparación con otros parques y reservas de la zona norte-centro. De ellos, el 15% son extranjeros y una gran parte corresponde a colegios y delegaciones universitarias.

“Las Chinchillas se enorgullece de hacer mucha educación ambiental”, señala Povea, “Regularmente generados actividades para los niños de dos colegios rurales de la zona, Las Chinchillas de Cocou y Matancilla. Durante los paseos y charlas que hacemos, los niños (casi todos en situación de vulnerabilidad) aprenden haciendo y lo pasan muy bien. Los guardaparques les enseñan, y a ellos les fascina cuando los ven llegar”. No por nada la reserva es reconocida como aula complementaria por el Ministerio de Educación.

Sin embargo, pese al aporte que representa la reserva para la protección y cuidado de la biodiversidad local, ésta no se haya exenta de problemas o amenazas. Junto a la reserva se asientan distintos proyectos mineros (plantas de áridos, mayoritariamente), las cuales generan desechos y contaminación acústica que ahuyenta y molesta a las aves y chinchillas cercanas, sin contar que muchas de estas instalaciones generan fuego y, por tanto, un alto riesgo de incendios.

“Aun cuando hacemos patrullaje por las áreas aledañas –y por los 58 postes eléctricos al interior del terreno– es muy difícil mantener protegido en todo momento el perímetro completo de la reserva, por lo que la posibilidad de un incendio está siempre presente” comenta Povea, quien también cita al ganado y los perros callejeros como otro problema a solucionar.

El avance del desierto

La amenaza del fuego también se incrementa por causa de otro factor que, de un tiempo a esta parte, empieza a ser determinante para la estabilidad de la reserva y de la vida que contiene: la desertificación provocada por el cambio climático y la actividad humana.

“En los últimos diez años ha mermado el agua y con ella los avistamientos de especies, incluso de insectos como la vinchuca” explica Ian Araya. “Toda la cadena trófica ha sufrido. A estas alturas del año (diciembre), por ejemplo, debería haber más aves, pero éstas no han llegado. Lo mismo pasa con el matorral que caracteriza a la zona”.

“Los quillayes están secos, lo mismo los espinos y los litres”, suma Povea.

“Uno ve, con cada visita, cómo se ha ido secando la vegetación asociada a ambientes más húmedos, que básicamente está constituida por vegetación esclerófila” ahonda Silva. No lo estamos evaluando, pero empíricamente eso nos indica que la reserva y todos los sistemas de quebrada de la IV Región están pasando por este proceso. Tu entras a quebradas que antes eran verdes y ahora las ves amarillas, porque se están secando los árboles”.

Otra evidencia del avance progresivo del desierto en la zona es la presencia de especies nunca vistas hace 5, 10 años, dice Silva. “A la reserva han llegado especies como el picaflor del norte o la tenca de alas blancas, que normalmente no deberían aparecer en estas latitudes”.

Para el ecólogo, la Región de Coquimbo representa una paradoja propia de la actitud del hombre hacia la naturaleza. “Es la región que, en términos de biodiversidad vegetal, es la más rica del país. Aquí habitan alrededor de 1 500 especies vegetales nativas, y el 53% de esa vegetación es endémica de la región. Y, sin embargo, aun sabiendo desde hace 20 años que la región presenta escasez crítica de agua, tú ves cómo se lotean franjas de apenas 2 kms. de ancho que sirven de conectores para especies animales y vegetales, que son fundamentales para la conservación de la biodiversidad”.

“La gente no comprende que la reserva, y quienes cuidamos su patrimonio estamos, literalmente, intentando parar el desierto”, concluye.

Para saber más sobre la Reserva Nacional de las Chinchillas, visita su página de Facebook.