El proyecto, financiado por el programa Ciencia Pública, será instalado en un predio de 80 ha en San Carlos de Apoquindo perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de Chile, y un creará parque educativo y experiencial que pondrá en valor el bosque con el objetivo de concientizar para su conservación.

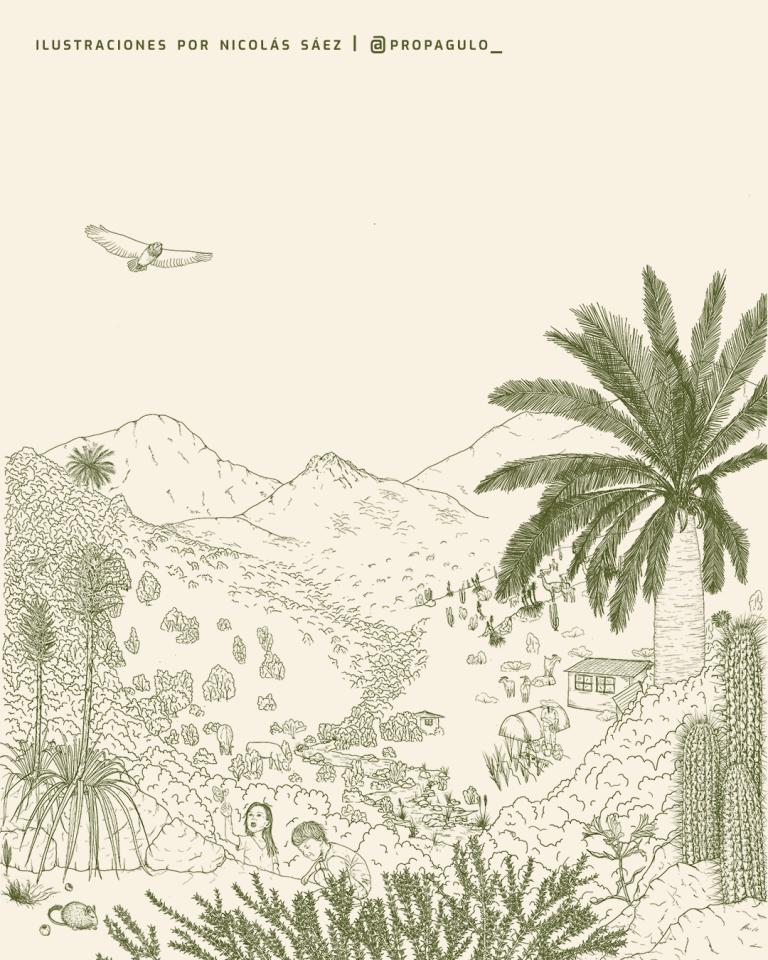

El bosque esclerófilo es un tipo de ecosistema tan rico como único: se encuentra solo en cinco lugares del mundo y nuestro país tiene el privilegio de ser uno de ellos, junto con Sudáfrica, California, Australia y la cuenca del Mediterráneo.

Sin embargo, y pese a su revelancia como proveedor de importantes servicios ecosistémicos, además del hogar de un sinfín de especies endémicas, este bosque se encuentra altamente amenazado por efectos del cambio climático y la intervención del ser humano, especialmente en Chile.

Precisamente para ayudar a combatir estas amenazas, potenciar la protección de estos ecosistemas y generar instancias de valoración de sus múltiples beneficios, un grupo de instituciones encabezadas por el Centro de Ecología Aplicada y Sostenibilidad (CAPES UC) decidió crear un parque educativo interpretativo enclavado en el corazón de este bosque, en plena precordillera de Santiago. La primera etapa de este proyecto fue recientemente seleccionada por el Concurso Nacional Ciencia Pública de Espacios Públicos Regionales del Programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, conocimiento e Innovación.

La iniciativa tiene una duración de 15 meses y una vez finalizado el proyecto, se espera que las experiencias que allí se diseñen permitan una integración de conocimiento en las comunidades que se refleje en un cambio de actitudes y motivaciones para enfrentar la crisis del bosque esclerófilo.

“Poner en valor la experiencia como herramienta para la comprensión de los componentes y procesos que subyacen a los sistemas naturales ofrece oportunidades únicas y significativas para la vinculación efectiva entre la persona y su entorno”, explica Pablo Becerra, investigador CAPES, académico de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UC y director general del proyecto.

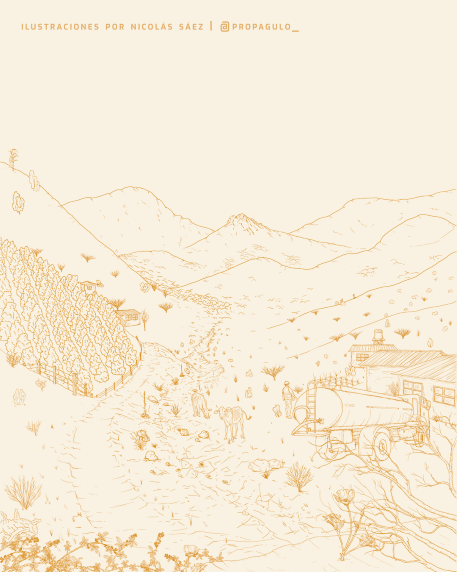

Actualmente, los procesos históricos de explotación y amenazas de origen humano como el cambio de uso de suelo y los incendios forestales han causado un profundo daño a la composición y funcionamiento del bosque, así como a los servicios ecosistémicos que nos otorga. A esto se suman los efectos de más de una década de mega sequía en la zona central, que ha profundizado la vulnerabilidad de este ecosistema.

Por lo tanto, “la recuperación del bosque esclerófilo es una tarea de largo aliento que requiere de la contribución de toda la comunidad. Sin embargo, el acceso a la montaña es limitado, lo que ha profundizado la desconexión entre el humano y el bosque. Es por ello que la creación de espacios educativos y de interacción son vitales para el re encuentro con este ecosistema, el reconocimiento de sus amenazas actuales y el desarrollo de actitudes que contribuyan a su recuperación”, explica Francisca Boher Elton, profesional CAPES y coordinadora general de la iniciativa.

Educación y experiencias familiares en la precordillera santiaguina

El proyecto consiste en un sendero de aproximadamente 800 metros inserto en un predio propiedad de la Pontificia Universidad Católica, en una zona urbana accesible al público a través de vehículo y transporte público. Su administración estará a cargo Asociación Parque Cordillera (APC), institución asociada en esta propuesta quienes administran una red de parques en la precordillera de Santiago.

El conocimiento científico y experiencias educativas y técnicas para su restauración que se integrarán en el parque lo convertirán en un espacio de encuentro comunitario y familiar a través de soportes educativos, interactivos e inclusivos se transmitirán los valores del bosque, su estado actual, y las acciones personales y colectivas que se pueden realizar para su recuperación.

“Una vez finalizado el proyecto, esperamos que la experiencia permita una integración de conocimiento en las comunidades que se refleje en un cambio de actitudes y motivaciones para enfrentar la crisis del bosque esclerófilo”, explica Becerra.

Destacan dentro del diseño del parque dos espacios demostrativos sobre actividades que se llevan a cabo en el sitio: restauración ecológica y una zanja de infiltración de aguas lluvia, ambas acopladas con la información y el soporte correspondientes. “Este parque recoge los valores y desafíos que enfrenta el BE, los que están claramente representados en el territorio, constituyéndose como un excelente modelo para desarrollar un espacio público que permita recibir al visitante, informar, sensibilizar y movilizar a la acción”, finaliza Becerra.

“Este parque educativo interpretativo busca ofrecer un sendero educativo sensorial donde personas con discapacidad visual y auditiva puedan interactuar a través de visitas guiadas y soportes educativos inclusivos donde se transmitan los valores del bosque.”

Encargada creativa y profesional CAPES, Sofía Herrera.

“Los contenidos didácticos, cognitivos y visuales se presentan combinando la exhibición escrita con braille, videos con lenguaje de señas y audioguías junto a una interacción mecánica para reforzar la idea de parque escuela”, señala la Dra. Fabiola Orrego, Encargada de contenidos y profesional CAPES Este proyecto fue presentado por la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UC, el Centro de Ecología Aplicada y Sostenibilidad (CAPES UC) y tiene como instituciones asociadas a Parque Cordillera, la Municipalidad de Las Condes, la Corporación Educacional de Las Condes, CAC Las Condes, la Fundación Araucanía Inclusiva y la Fundación Luz.

Algunos datos sobre el bosque esclerófilo de la zona central de Chile

- Forma parte del ecosistema mediterráneo que cubre un 5% de la superficie de la tierra, pero aloja cerca del 20% de las especies vegetales, muchas endémicas (Myers et al 2000).

- Su distribución coincide con las áreas más pobladas del país, por lo que ha estado sujeto a fuertes presiones. El cambio de uso de suelo, los incendios, la introducción de especies invasoras y el cambio climático, han causado la reducción y fragmentación del BE (Fischer & Lindermayer 2007).

- Actualmente está sujeto a los efectos de más de una década de sequía, que ha causado un evento masivo de desecación en las especies leñosas que implica un daño a su estructura, funcionamiento, además de impactar negativamente en los beneficios ecosistémicos que recibimos de él, como el control de la erosión, purificación del aire, infiltración del agua, polinización, refugio para mamíferos y aves, entre otros (Álvarez-Codoceo et al 2021)

- El gran valor ecológico del BE, y el gran riesgo de desaparición motivó su clasificación como un hotspot de biodiversidad (Myers et al 2000).

Texto: Comunicaciones Agronomía UC y CAPES