Patricio Pliscoff, académico UC e investigador en CAPES e IEB, es el único chileno que participó en este revolucionario trabajo internacional e interdisciplinario, publicado en la revista Nature, que elaboró una nueva tipología de ecosistemas global.

Los seres humanos siempre han clasificado lo que les rodea; los seres vivos en la naturaleza, los objetos astronómicos en el cielo o los libros en las bibliotecas. Pero en el caso de los ecosistemas existentes en el planeta, se habían hecho intentos que los ordenaban según algunas características como la biota que los compone, el lugar geográfico donde se encuentran, o más recientemente, las funciones y servicios que prestan a los humanos, pero ninguna integraba todos estos elementos ni estaba estandarizada a nivel mundial.

Es por esto que más de 40 científicos y especialistas provenientes de todo el mundo colaboraron recientemente en la colosal tarea de crear un nuevo modelo de clasificación de ecosistemas, el cual distribuye los diversos sistemas ecológicos presentes en la Tierra según sus procesos ecológicos, biota, funciones y servicios ecosistémicos específicos.

Esta nueva “Tipología de Ecosistemas Global”, publicada este mes en la revista Nature, fue desarrollada bajo el encargo y alero de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), y busca, según sus autores, “apoyar la transferencia de conocimiento para la gestión y restauración ecosistémica-específica, así como las evaluaciones de riesgo de ecosistemas estandarizadas globalmente”, entre otros objetivos.

Entre los investigadores que participaron en esta importante labor y en el artículo “A function-based typology for Earth’s ecosystems”, que la da a conocer a la comunidad científica, se encuentra el Dr. Patricio Pliscoff, académico de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Universidad Católica e investigador del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, CAPES, y del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, único chileno participante.

El investigador cuenta que su colaboración se dio porque “soy miembro del equipo de Lista roja de ecosistemas de la comisión de manejo de ecosistemas de la UICN. Dentro de esta comisión, se creó un grupo específico para desarrollar la clasificación global, esto partió el año 2017 con una reunión en Londres, en la que se comenzó a definir conceptualmente la clasificación global, posteriormente tuvimos otras reuniones presenciales y virtuales donde se desarrolló el paper”.

Pliscoff comenta acerca de sus aportes en esta tarea multinacional que “estuvieron asociados a la definición conceptual de la clasificación y posteriormente con la homologación de la propuesta de clasificación global con la clasificación de ecosistemas terrestres de Chile. Este fue uno de los requisitos que pidieron los revisores de Nature, para ver cómo se aplicaba la clasificación global en países que ya tuviesen una clasificación de ecosistemas ya desarrollada”.

Los criterios para ordenar ecosistemas

Para apoyar tanto en los planes y políticas de manejo sustentable de estos ecosistema, es decir, su dimensión funcional, como en las estrategias de conservación de su biodiversidad, su dimensión biológica, las y los investigadores evaluaron más de 23 clasificaciones de ecosistemas según seis criterios: (1) funciones ecosistémicas y procesos ecológicos; (2) biota característica; (3) consistencia conceptual en toda la biósfera; (4) estructura escalable; (5) unidades explícitas a nivel espacial, y (6) detallismo descriptivo y complejidad mínima.

No habiendo encontrado ninguna tipología que cumpliera estos 6 criterios entre las 23 que evaluaron, se abocaron a construir una nueva clasificación, sólida, escalable y espacialmente explícita, que pudiera proporcionar una infraestructura que respalde las nuevas investigaciones en ecosistemas, un vocabulario común y estandarizado para los especialistas en ecología y que fortalezca los esfuerzos en conservación, restauración y evaluación de riesgos para salvaguardar la biodiversidad global.

Patricio Pliscoff señala que la importancia de esta nueva tipología es que “es la primera vez que se desarrolla una propuesta unificada que incluya a todas las zonas del planeta. Existían clasificaciones por separado del ámbito terrestre o marino, pero nunca se había hecho una clasificación con una misma metodología que incluyera todos los ámbitos del planeta. Esto va a permitir, por primera vez, evaluar el estado de conservación y el nivel de riesgo de los ecosistemas en forma global. Esto permitirá establecer prioridades de protección a escala global”.

Esta nueva clasificación acepta la naturaleza dinámica de los ecosistemas y su dependencia de los procesos ecológicos. Es así que el modelo propone 5 grupos de “drivers” o impulsores ecológicos que dan forma a los ecosistemas al actuar como filtros de ensamblaje y presiones evolutivas. Estos son los impulsores de recursos (agua, oxígeno, nutrientes, entre otros), ambientales (temperatura, pH, salinidad, entre otros), regímenes de perturbación (incendios, tormentas, inundaciones, otros), interacciones bióticas (competencia, depredación, patogenicidad, mutualismo y facilitación) y las actividades humanas, que son una clase especial de interacción biótica que influye en los ecosistemas a través de la apropiación de recursos, la reestructuración física, el movimiento de la biota y el cambio climático.

Recorriendo los ecosistemas de la Tierra

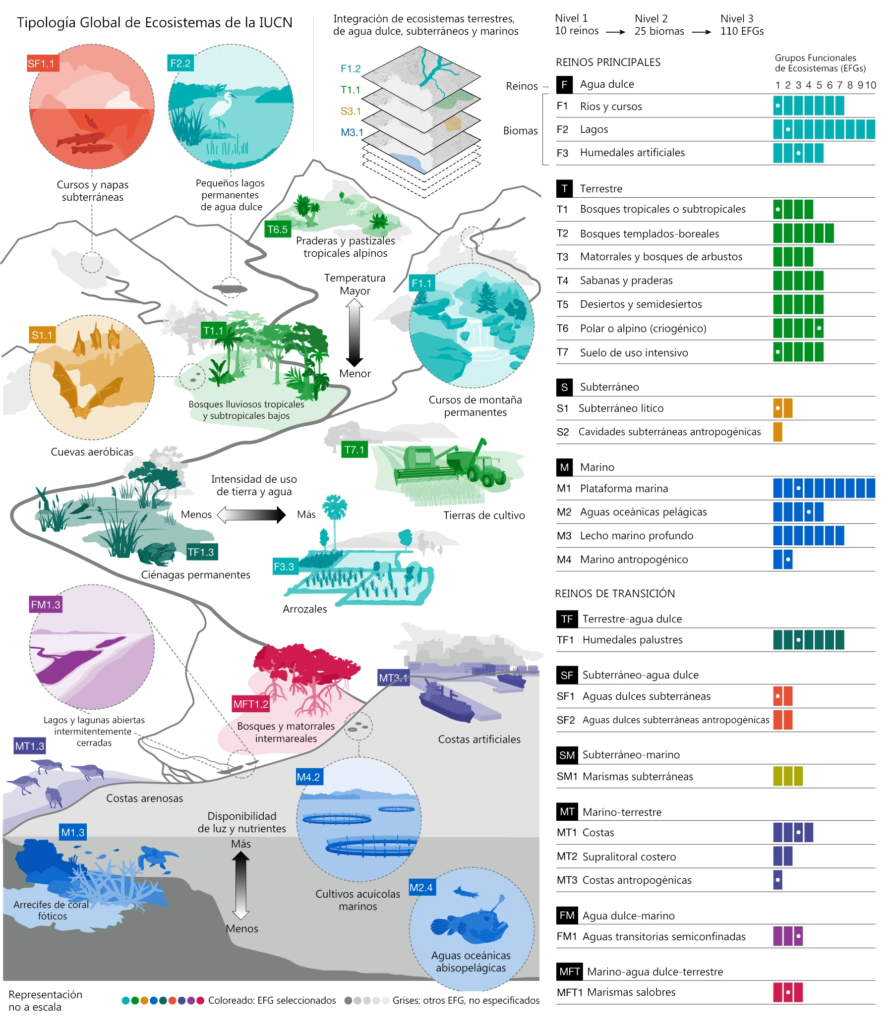

La tipología presenta una clasificación distribuida en 3 niveles jerárquicos principales: en el primero se consignan 4 reinos centrales: terrestre, aguas dulces, marino y subterráneo, más 6 reinos de transición entre estos: marino-terrestre, subterráneo-aguas dulces, aguas dulces-marino, marino-aguas dulces-terrestre, subterráneo-marino y terrestre-aguas dulces.

En el segundo nivel hay 25 biomas funcionales, definidos por tener uno o más procesos de ensamblaje que soportan funciones clave del ecosistema y procesos ecológicos. El nivel 3 define 110 grupos funcionales de ecosistemas, (EFG por sus siglas en inglés), que son unidades clave para realizar generalizaciones y predicciones sobre funciones, biota, riesgos y gestión de soluciones.

A modo de ejemplo, el bosque templado lluvioso valdiviano corresponde al reino Terrestre, o “T”, bioma T2, o de bosques y tierras arboladas templado-boreales, y grupo funcional de ecosistema, EFG 3, selva tropical templada fría oceánica, por lo que su clasificación sería T2.3. El desierto de Atacama está en la nomenclatura T5.2, es decir, reino terrestre, bioma 5, de desierto y semidesierto, y EFG 2, es decir, desiertos y semidesiertos suculentos o espinosos.

En el caso de nuestro territorio, Patricio Pliscoff comenta que “para el ámbito terrestre, se reconocen 6 biomas y dentro de estos, 14 grupos funcionales de ecosistemas, entre ellos se encuentran los bosques templados y subtropicales, las estepas, los desiertos y ecosistemas polar y alpinos. Falta aún hacer el cruce con los ecosistemas transicionales, donde se encuentran por ejemplo los humedales costeros y clasificar los ecosistemas marinos y dulceacuícolas. En términos de estado de conservación, los bosques subtropicales donde se encuentra el bosque esclerófilo y el bosque maulino costero de Chile central, son los más amenazados por la pérdida de la vegetación natural producto del cambio de uso de suelo por actividades productivas”.

Este gran esfuerzo de ecólogos de todo el mundo, es el primer paso en la construcción de un sistema completo, general y estandarizado, que además incorpora los biomas creados por el ser humano, con el propósito de dar respuesta a la necesidad de mantener los servicios ecosistémicos que benefician a la humanidad y conservar la biodiversidad.

En la web del proyecto pueden revisar la tipología completa y realizar búsquedas de ecosistemas específicos por áreas: https://global-ecosystems.org.

Texto: Comunicaciones CAPES

Infografía: Patricio Pliscoff