El trabajo dedicado y sistemático y la pasión por comunicar la ciencia realizada, ha dado frutos en esta ronda de Congresos Científicos Escolares del último trimestre de 2022. Estudiantes que participan en el Centro de Investigación Científica Escolar, CICE, que funciona bajo el alero de CAPES, obtuvieron importantes reconocimientos en ferias científicas en Chile y Paraguay.

Dos segundos lugares en el Congreso Escolar de Ciencia y Tecnología CIENCAP en Asunción, Paraguay; mejor proyecto de investigación Educación Media en el XVI Congreso Regional EXPLORA Región Metropolitana Norte, y tercer lugar en la 51° Feria Científica Nacional del Museo Nacional de Historia Natural, MNHN, es la cosecha de premios logrados por jóvenes estudiantes del Centro de Investigación Científica Escolar, CICE, durante el último tramo de 2022.

Carlos Zurita, biólogo, ecólogo y director de CICE, comenta acerca de la importancia, para los jóvenes científicos y para el Centro, de la participación en este tipo de eventos: “para CICE el foco está puesto en el mayor alcance que pueda tener la divulgación de los resultados de cada uno de los proyectos. Por lo mismo, junto con la participación en eventos feriales, esperamos que las y los investigadores puedan hacer divulgación en centros educativos, de la región donde ocurrieron sus proyectos, y que puedan tener conexión con otras entidades como la comunicación de resultados a CONAF y el Ministerio del Medio Ambiente. Los reconocimientos o lugares que puedan obtener son situaciones secundarias al foco principal puesto en la comunicación de las investigaciones”.

Congreso en Paraguay

El Congreso Escolar de Ciencia y Tecnología, CIENCAP, se llevó a cabo del 3 al 8 de octubre de 2022 en Asunción, Paraguay, reuniendo 56 proyectos de investigación de 5 países de Latinoamérica. En el certamen, Catalina Carrasco obtuvo el segundo lugar en la categoría Universitaria Internacional, con el trabajo “Comparación de dieta de Tyto alba en sectores de la región metropolitana, implicancias en la diversidad y control de micromamíferos”, mientras que Vicente Araya y Raúl Meza obtuvieron el segundo lugar en la categoría Ciencias Básicas Internacional con el proyecto «Respuestas conductuales de la población de Pingüino Rey frente a la amenaza de la especie exótica Zorro Chilla en Tierra del Fuego, Chile».

Catalina Carrasco, quien es investigadora CICE desde 2019, señala que “el trabajo que presentamos consiste en una comparación dietaria de la lechuza blanca, entre un área silvestre protegida y un sector suburbano perturbado. Se analizó y comparó la diversidad de cada área mediante índices estadísticos y la presencia de micromamíferos exóticos y nativos entre las dos áreas de estudio”.

Acerca de la relevancia de poder dar a conocer su investigación al público, Catalina comenta que “me resulta importante debido a que al comunicar un proyecto científico es necesario que la persona que te esté escuchando pueda comprender en su mayoría la presentación, por lo que es necesario trabajar en esto. Al lograr una comunicación eficaz es posible divulgar nuestros resultados de mejor manera pudiendo llegar así a más gente y poder causar un mayor impacto”.

Por su parte, Raúl Meza, investigador CICE desde 2020, resume que su trabajo “consiste en una investigación realizada en Tierra del Fuego, teniendo como foco de estudio el pingüino rey y sus novedades conductuales respecto a la presencia de un nuevo depredador exótico en Tierra del Fuego Chile”. Acerca de su experiencia en el encuentro paraguayo, el estudiante manifiesta que “la experiencia que tuvimos en este evento fue muy positiva, donde además de poder exponer nuestra investigación y dar a conocer sobre una especie nativa de nuestro país en el extranjero, pudimos aprender mucho sobre los proyectos de diferentes partes de Latinoamérica”.

Congreso Explora RM Norte

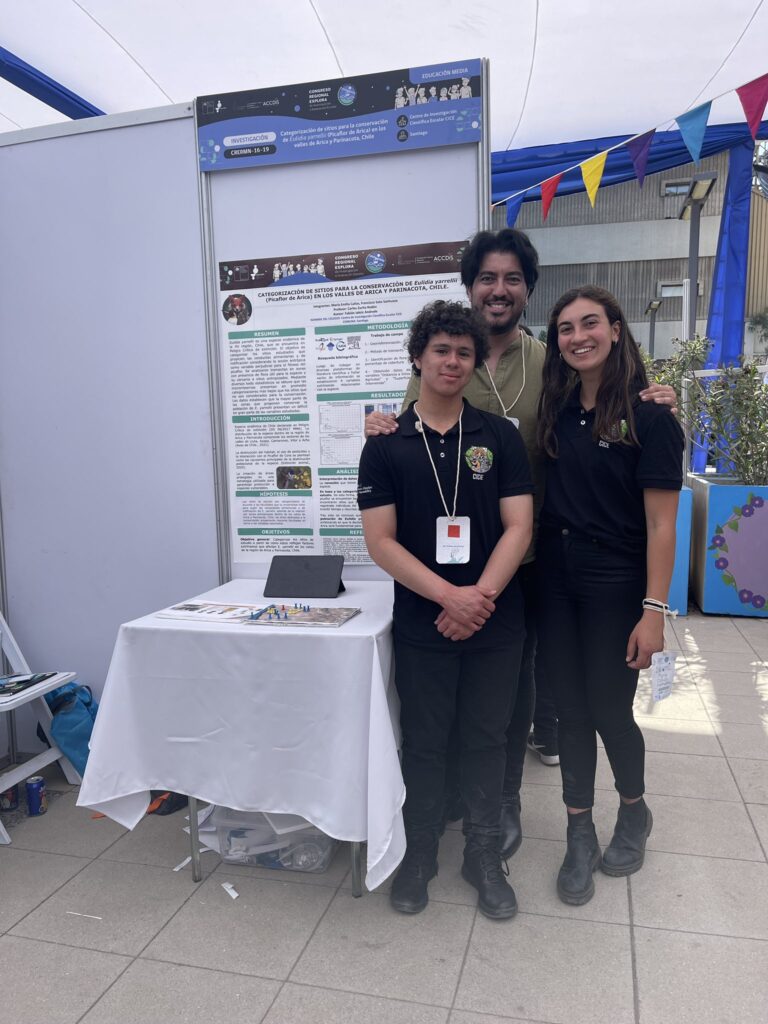

María Emilia Cañas y Francisco Soto estarán en el Congreso Nacional Científico Escolar EXPLORA, gracias a obtener el premio como mejor proyecto de investigación Educación Media con el proyecto “Categorización de sitios para la conservación de Eulidia yarrellii (Picaflor de Arica) en los valles de Arica y Parinacota, Chile”. El cupo lo obtuvieron en el XVI Congreso Regional Explora de Investigación e Innovación Escolar Región Metropolitana Norte, que se llevó a cabo el 20 y 21 de octubre de 2022.

María Emilia cuenta que “nuestro trabajo buscaba categorizar los sitios de conservación enfocados en Eulidia yarrellii. A grandes rasgos logramos identificar y englobar las principales problemáticas que afectan actualmente al Picaflor de Arica en la región, estas fueron reducidas a cuatro variables, las que pudieron ser evaluadas y caracterizadas en cada uno de los sitios de estudio, esto gracias a un arduo trabajo de campo y posterior análisis estadístico, los que nos permitieron obtener diversos resultados y conclusiones. Gracias a esto se logró determinar su nivel de expresión y generar una jerarquía a partir de los resultados correspondientes a los sitios. Tras esto nos llevamos la ingrata sorpresa de que muchos de los sitios destinados a la protección se encuentran en un déficit en cuanto a los factores estudiados, mientras que otras áreas en donde no existen zonas de conservación presentan mejores categorizaciones respecto de sus facultades.

“Fue una instancia muy amena y enriquecedora” expresa la estudiante acerca del Congreso, “se mantuvo en todo momento un ambiente sano de competencia, que no nos sacaba del foco y nos permitía cumplir a cabalidad el principal objetivo de la difusión científica”. Acerca de la relevancia de estos eventos, María Emilia señala que “creo que es fundamental para la ciencia el tener instancias de contraste sobre propuestas, preguntas e ideas, y para esto es insustituible la divulgación científica, no solo en pos de compartir resultados, sino también experiencias. Por otro lado la conciencia y apoyo de la ciudadanía para el área es fundamental, y para esto necesitamos tener herramientas que permitan bajar del tecnicismo a la cotidianidad sin desvalorar los estudios ni sus resultados, buscando difundir y dar a conocer nuestro trabajo de forma clara y significativa a la audiencia”.

Museo Nacional de Historia Natural

“Evaluación de relación entre la deshidratación de poblaciones de Quisco con distintos niveles de riesgo de desertificación en RM” es el título de la investigación presentada por Gonzalo Ponce, y con la que obtuvo el tercer lugar en la 51° Feria Científica Nacional del Museo Nacional de Historia Natural, que se realizó los días 12 y 13 de octubre pasado.

Gonzalo explica que el trabajo expuesto “se basó en evaluar la relación que tiene la deshidratación del Quisco (Echinopsis chiloensis) con el nivel de riesgo de desertificación en distintos sectores de la Región Metropolitana”. Se realizó trabajo en terreno “donde se visitaron distintos sitios con diferente nivel de riesgo, en donde se extrajeron distintos datos de los individuos que posteriormente permitirían comparar entre sus niveles de deshidratación. Una vez llevada a cabo la metodología, se pudo comparar la deshidratación de los individuos entre las distintas zonas de riesgo, llegando a la conclusión de que el riesgo de desertificación genera un impacto directamente negativo sobre la disponibilidad hídrica del Quisco, afectando negativamente a esta especie endémica y característica de los paisajes de la zona central”.

Esta fue la primera vez que el estudiante participaba en un congreso científico escolar, Gonzalo describe que la “experiencia fue genial. Aparte de que me gustó mucho el proceso para llegar a estos eventos, una vez ahí lo pasé súper. El poder presentar frente a distintas personas y ver gente realmente interesada en lo que le estaba mostrando, me pareció una experiencia muy grata, además de que muchos tenían ideas con las cuales aportar a mejorar mi proyecto y presentación. Sumándole que esta fue mi primera experiencia en ferias científicas, por lo que potencia lo buena que fue esta experiencia”.

Carlos Zurita complementa acerca del valor de comunicar la ciencia que realizan en el Centro de Investigación Científica Escolar, “nos gusta mucho la parte de difusión porque trabajamos para que nuestros investigadores escolares puedan impactar con sus trabajos a niñas, niños y jóvenes, de tal forma que motiven a otros a convertirse en agentes de cambio medio ambiental y socio-ambiental. Del mismo modo, que las chicas y chicos tengan la oportunidad de participar en eventos internacionales, como el reciente evento en Paraguay, permite impregnarlos con otras realidades culturales, medioambientales y sociales, que luego pueden transmitir a sus pares llegando a Chile”.

Curso de verano 2023

Para todos los estudiantes de educación media del país, interesados en temas de medio ambiente y conservación, está abierta la postulación a la quinta versión del curso de verano “Ecología Aplicada”, que tiene como objetivo profundizar en los aspectos curriculares relacionados con ecología, a través de cátedras y salidas a terreno a la Reserva Nacional Lago Peñuelas, Humedal Tunquén y Centro de Investigación Marina Quintay CIMARQ. El curso es gratuito y se realizará un proceso de selección de los y las estudiantes a partir de todas las postulaciones que se reciban.

Plazo de postulación: 2 de diciembre de 2022

Fecha de realización del curso: desde el lunes 9 al viernes 20 de enero de 2023.