Como parte de un proyecto que buscó censar a la población de lobo fino presentes en las islas, Renato Borras Chávez y su equipo de investigación arribaron en noviembre de 2021 a la isla principal del Archipiélago de Juan Fernández. Durante dos meses y medio, recorrieron playas, conversaron con los lugareños y contaron un número casi astronómico de estos fascinantes mamíferos marinos. Esta es la bitácora de su visita.

Desde el aire, parecen un ejército de hormigas arracimadas alrededor del cadáver de algún animal. Pero no lo son. En una misma toma, cientos —sino miles— de lobos finos de Juan Fernández (Arctocephalus philippii) descansan sobre un pequeño saliente costero conocido como “El Óvalo”, en la ribera este de la isla Alejandro Selkirk.

La imagen, captada por un dron que sobrevoló durante dos meses los cerros, quebradas y playas de la isla (una de las cinco masas de tierra que conforman el archipiélago Juan Fernández, a 670 km. de las costas de Chile en el océano Pacífico), fue la primera evidencia real que tuvieron un grupo de investigadores nacionales del increíble número de lobos marinos que puebla actualmente el archipiélago, una explosión poblacional inédita para una especie que, hasta hace unas décadas, se encontraba ad-portas de la extinción.

La alta presencia de estos lobos fue, justamente, la razón del arribo de los investigadores al archipiélago a fines de 2021, en un intento por estimar, in situ, el tamaño poblacional de estos mamíferos pinnípedos, cuya familia también incluye a focas, morsas y elefantes marinos.

“El objetivo principal del proyecto fue realizar un censo de la población de lobo fino de Juan Fernández, o al menos, generar una estimación de la población lo más cercana a la realidad posible. En otras palabras, fuimos a contar lobos”, relata el biólogo marino Renato Borrás Chávez, uno de los tres cabecillas del equipo de investigación que, entre noviembre del año pasado y enero de 2022, convivió con las distintas colonias de A. philippii que habitan en Juan Fernández.

Aunque puede sonar como una tarea sencilla, contar lobos finos trae consigo no pocas dificultades, sobre todo en un lugar tan aislado como el archipiélago de Juan Fernández. “Cuando una población crece como ha crecido este lobo (con un conteo de apenas 200 individuos a mediados del siglo XX, a los cientos de miles que se estiman en la actualidad), a una velocidad tan rápida y en lugares del archipiélago tan inhóspitos como isla Selkirk, algo tan mundano como contar se puede convertir en un desafío de gran magnitud”, explica Borrás.

Sin ir más lejos, multitudes como la observada en el “El Óvalo” son prácticamente imposibles de medir a simple vista y desde la superficie, más aún considerando la abrupta topografía que caracteriza a estas islas.

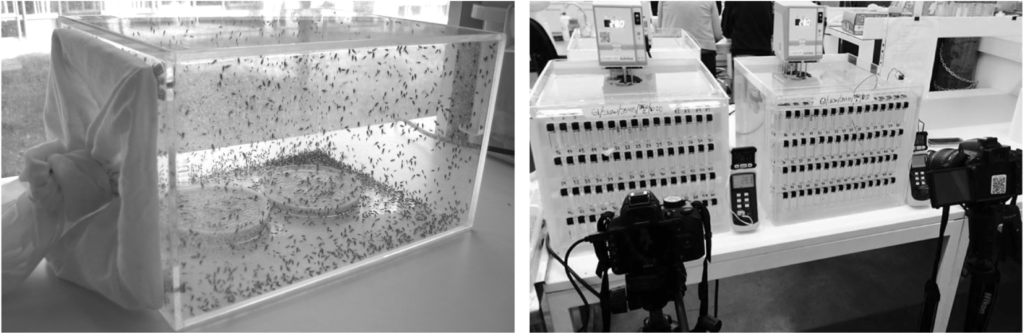

Para sobrellevar dicho obstáculo, los investigadores sumaron al conteo “manual” de individuos la toma de fotografías y videos aéreos. Esto, mediante el uso de “sistemas aéreos no tripulados” —vulgarmente conocidos como drones—, que les permitieron acceder a aquellos lugares de reunión de los lobos (o “loberas”) que, por lo escarpado del terreno, resultaban prácticamente inaccesibles para el equipo.

Los problemas de accesibilidad, sin embargo, no se reducían solamente al movimiento de personas, sino que también de datos: “nos solemos olvidar de cuánto de nuestro entorno depende de Internet hasta que nos enfrentamos con este tipo de escenarios y con las tecnologías que teníamos a nuestra disposición” cuenta el por entonces investigador asociado del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, CAPES UC. “Por lo mismo, enfrentamos muchos problemas con las aplicaciones y mapas necesarios para los sobrevuelos, especialmente en los lugares que no teníamos nada de Internet, como el refugio en la lobería de Selkirk o en Santa Clara, donde cargábamos lentamente los equipos con generadores pequeños”.

Así y todo, luego de dos meses y medio de arduo trabajo y varias semanas más de análisis, el equipo coordinado por Borras y los investigadores de la ONG Costa Humboldt Víctor Castillo y Luciano Hiriart-Bertrand, lograron concluir la etapa de recolección de datos del proyecto, que entre sus objetivos, también buscó estimar el crecimiento histórico de la población de lobos, y evaluar las interacciones que tienen éstos con las comunidades humanas que habitan el archipiélago, especialmente entre los pescadores artesanales de la zona: “Con esto datos, esperamos entender si el lobo puede estar afectando las actividades pesqueras del lugar, y cómo se relaciona la gente con esta especie”, detalla Borrás.

La siguiente, es una breve historia oral y visual de esas 6 semanas de investigación en las que Borrás y su equipo (conformado también por las investigadoras en terreno Valentina Vergara, Carla Rivera y Michael E. Goebel) recorrieron los exóticos paisajes de Juan Fernández, compartieron con vecinos, pescadores y autoridades de la zona, y contaron, literalmente, a los cientos de miles de lobos marinos que hoy rodean este indómito territorio.

Preparados para el viaje

“Con los colegas de la ONG Costa Humboldt decidimos postular a esta licitación pública del Fondo de Investigación Pesquera y Acuicultura (FIPA) porque vimos que, quienes lideraríamos el proyecto, podíamos armar un buen equipo para responder a sus objetivos. Junto al director de Costa Humboldt, Luciano Hiriart-Bertrand, y nuestro coordinador general, Víctor Castillo (quien ya había trabajado en la especie años atrás) hemos sido colegas desde la universidad, y sabíamos que trabajábamos muy bien juntos. Con ellos, nos contactamos con varios colaboradores y armamos un equipo multidisciplinario muy grande, incluyendo varios investigadores de CAPES. Esto nos llevó a postular con bastante confianza de que estábamos bien preparados para el desafío”.

*En total, cinco fueron los expertos que arribaron a la isla a finales de noviembre: Renato Borrás-Chávez como jefe de proyecto; Víctor Castillo como coordinador general; la socióloga Valentina Vergara, a cargo de realizar las encuestas y entrevistas con los habitantes humanos de las islas; la ecóloga Carla Rivera, para el conteo y análisis de datos, y Michael Goebel, biólogo experto en lobos finos (también conocidos como “lobos de dos pelos”).

Llegada al archipiélago… y al aislamiento

“Nuestra llegada a la isla Robinson Crusoe (la isla más populosa del archipiélago) fue un hito muy importante. El poblado está encerrado en una impresionante bahía donde se despliega en conjunto una triada atípica; los botes de pesca de la bahía Cumberland, que relevan la importancia de la pesca artesanal en el archipiélago; los bosques nativos que brotan desde las cimas volcánicas de la isla, y su lucha constante contra las especies exóticas que invaden su territorio, y las mismas casas de los habitantes, todo inserto en un impactante paisaje”.

“El apoyo de CONAF (institución a cargo de la administración del Parque Nacional que protege el archipiélago) y su administrador, don Guillermo Araya, además de la municipalidad de Juan Fernández y su alcalde Pablo Manríquez, fueron de vital importancia para concretar nuestro ingreso al archipiélago, y de paso, la misma realización del proyecto, en tiempos muy complicados y llenos de desconfianza provocada por la pandemia de COVID aún activa por esos meses”.

“Algunos de los desafíos más importantes asociados a la situación sanitaria fueron las extendidas cuarentenas que tuvimos que realizar tanto en Viña del Mar, previo al viaje, como en Robinson Crusoe; cambios de último minuto de los vuelos, y complicaciones para nuestra salida de la isla (la que finalmente se logra gracias al apoyo de la ONG Island Conservation y su CEO, don José Cabello). Esto, de por sí, nos disponía a una logística complicada para el envío del equipamiento necesario para nuestro trabajo, por las escasas oportunidades de ingresos y salidas de materia a la isla que aún existían por entonces”.

“Por todo eso, otro hito muy importante fue que, tres días después de haber llegado a la isla y tras dos semanas de cuarentena en Viña, ¡por fin pudimos sacarnos las mascarillas!

Ingreso a isla Selkirk

“Llegar a la isla Selkirk (la más alejada de las islas del archipiélago de Juan Fernández, 165 km. al oeste de Robinson Crusoe) iba a ser uno de los desafíos más complicados, siempre lo supimos. Cuando embarcados en la barcaza Chacabuco de la Armada de Chile y divisamos la isla fue impresionante. Luego, al darnos cuenta de lo inhóspito del lugar, y del nivel de aislamiento en que vivían los habitantes del pequeño poblado “La Rada de la Colonia”, inmediatamente supimos que el trabajo iba a ser complejo”.

*Luego de declararse prácticamente extintos a mediados del 1900, los primeros avistamientos de lobo fino ocurrieron en esta isla, en el año 1965. Hoy, nos cuenta Borras, “la densidad del área es sorprenderte”, especialmente en el sector del “El Óvalo” dentro de “La Lobería”, históricamente la colonia de lobos más numerosa no sólo de isla Selkirk, sino de todo Juan Fernández.

El primer vuelo

De hecho, “otro momento clave fue la llegada a la lobera más grande del archipiélago: la “loberia”. El refugio es pequeño, muy alejado de la Rada y sin acceso a Internet. Recién ahí realizamos nuestros primeros sobrevuelos automatizados junto a Víctor Castillo. Lograr dimensionar lo gigante que es esta colonia desde el cielo fue a la vez excitante y terrorífico. La cantidad de cachorros que había en este lugar no se comparaba con nada que hubiera visto en mi vida. De todas formas, y tras largas horas de trabajo en este lugar, darnos cuenta de que iba a funcionar fue un momento importante para nosotros. Allí también pudimos recolectar nuestras primeras muestras, que es siempre muy grato para cualquier biólogo”.

*El censo de lobo fino efectuado por Borras y el equipo de investigación consistió en el conteo de individuos machos adultos, machos sub-adultos, hembras, juveniles y crías durante la época de reproducción en todas las loberas existentes en las islas, tanto reproductivas, como de paso y antropogénicas (presencia de lobos sobre asentamientos humanos). Además, se tomaron fotografías de las loberas contabilizadas para su posterior análisis, y se obtuvo el registro fotográfico, mediante dron, de cada una de las colonias muestreadas, generándose imágenes para su posterior conteo mediante un software de análisis fotográfico.

Las imágenes captadas por el dron fueron secuenciadas para descartar cualquier superposición de animales entre una y otra imagen, y evitar así una duplicación en el conteo. Éstos fueron luego clasificados según su edad y sexo, y su número total cotejado con los datos recopilados por el equipo que censó en terreno las colonias.

Muestreos en Robinson Crusoe y Santa Clara

“Nuestros muestreos en Robinson Crusoe fueron en su gran mayoría realizados desde una embarcación propiedad de CONAF, con varios guardaparques de la corporación, incluyendo su administrador don Guillermo Araya, apoyándonos. En Robinson Crusoe los animales se distribuyen de otra manera a los de isla Selkirk, y los vuelos de drones desde los botes presentaron desafíos nuevos muy difíciles de sobrellevar (pérdidas de señal, aterrizajes complejos, etc.). En esta isla también dimos muchas charlas muy importantes para nosotros. Mis favoritas, fueron aquellas que les dimos a los niños. Darse cuenta de su conciencia respecto a la ecología de su entorno y la importancia de la conservación daba mucho gusto”.

“Santa Clara, a pesar de su cercanía a Robinson Crusoe, también es un terreno complejo de abordar. Para llegar al refugio hay que bajarse sobre una colonia si o si, no hay otro camino por el que se pueda ingresar al refugio. Aquí, la población de lobos comienza a cubrir terrenos cada vez más altos, lo que era también impresionante de observar”.

Una logística compleja

“Creo que los desafíos más complejos con los que nos enfrentamos durante nuestra estadía se resumen en dos palabras muy relacionadas entre sí: COVID y logística. (…) Esta última, de hecho, es muy difícil de anticipar cuando uno coordina un proyecto de esta magnitud desde el continente. (…) aunque dimensionábamos la distancia física de las islas en relación con el continente, no caímos en cuenta de la poca conectividad que tienen éstas en comparación a otras zonas de Chile hasta que necesitábamos de algún elemento que no podíamos adquirir con la inmediatez acostumbrada. Si aquello nos afectó a nosotros, imaginen ustedes por lo que debe y debió pasar la comunidad del archipiélago en tiempos tan difíciles como los de la pandemia, o años atrás, con el tsunami. No podemos ser ajenos a nuestros amigos y amigas del archipiélago. Por lo mismo, es realmente admirable el apoyo conjunto de la comunidad no solo que brindaron al proyecto si no entre ellos para lograr sus objetivos comunes”.

“En ese sentido, además de la ayuda otorgada por las personas ya mencionadas, tengo que destacar la cooperación del personal de guardaparques de CONAF; los sindicatos de pescadores de ambas islas; las ONG Endémica, Island Conservation y Oikonos, y muchos colegas y compañeros que desinteresadamente brindaron su apoyo con el único objetivo de mejorar el conocimiento de la especie”.

Una experiencia inolvidable

“Estuvimos dos meses y medio en la isla y, para realizar el trabajo encomendado, este tiempo se hizo poco. Por lo mismo, tuvimos que trabajar mucho. El equipo encargado de las encuestas y entrevistas no se detuvo hasta fines de enero compilando información sin descanso. El grupo encargado de los conteos y la colección de muestras (a lo largo de las tres islas) apenas consignó algunos días en que no contaron animales, y solo debido a que, en ocasiones, el tiempo no nos acompañaba. Nuestro día a día se iba ya sea contando animales manualmente, haciendo encuestas, caminando, volando drones y bueno…comiendo. También, había mucho trabajo político que realizar en la isla, ya que no solo CONAF tenía un interés en este trabajo, sino también los sindicatos de pescadores y la población en general, por lo que procuramos mantener muy bien informada a la gente, principalmente por el respeto que les debíamos al estar llevando a cabo este trabajo en su casa”.

“Existe un sentido de identidad con el lobo fino que refleja orgullo de que la especie sea parte del archipiélago, y eso se evidencia simplemente al compartir con las personas en la isla. La historia de recuperación de esta especie desde los primeros conteos realizados en 1965 a la fecha, solo conversando con sus protagonistas, es una historia de la cual todo juan fernandino se siente hinchado, ya que saben que no solo la ley permitió su retorno, sino que también la conciencia isleña de la importancia ecológica del lobo en el ecosistema».

“Cuando caminas por la isla puedes ver símbolos, dibujos e incluso amuletos que cuelgan de los cuellos de los isleños que hacen del lobo un emblema con el que se identifican. Y tiene sentido: mal que mal, es el único mamífero marino que se encuentra en el archipiélago y su calidad de especie endémica, potencia una mirada orgullosa de la especie. De los pocos impactos socioecológicos que pueden percibirse, podremos hablar una vez que se apruebe el proyecto”.

“En resumen, aprendimos mucho, pero aún sabemos muy poco. Creo que esa confusa frase lo resume todo. Y hace mucho sentido. Mientras más íbamos aprendiendo más nos dábamos cuenta de lo poco que se sabía de la especie. Pero estando en terreno, como todo ecólogo de campo debe saber, en ocasiones se aprende mucho más de una especie de lo que se puede aprender leyendo sobre ella”.

El regreso al continente y próximos pasos

“Desde nuestro retorno al continente hemos dedicado largas horas a contar y estimar el tamaño poblacional del lobo fino de la manera más cercana que podemos, considerando el número de animales existentes. Para esto, hemos recurrido a herramientas de inteligencia artificial (machine learning)y al trabajo codo a codo con la empresa Deepomatic, quienes nos han brindado, desinteresadamente, un apoyo fundamental para esta etapa del proyecto. Cada isla es un mundo distinto al otro, y cada una presentaba diferentes desafíos para el apropiado conteo de los animales, por lo que tuvimos que mezclar metodologías clásicas (conteos manuales) con metodologías nuevas probadas en censos de otras especies (drones) y metodologías nuevas como es el conteo posterior desde material videográfico”.

“Ahora estamos escribiendo el informe final y preparándonos para retornar a la isla a mostrar nuestros resultados a todos quienes habitan el archipiélago. Son ellos los que más importa que vean nuestros resultados, que podamos discutirlos con quienes más cerca están día a día con la especie. Esperamos realizar algunos talleres para la gente de la isla, tentativamente, durante noviembre (de 2022)”.

“El presente proyecto, como ya lo mencioné, nos deja con más preguntas que respuestas, pero con un anhelo importante de unir fuerzas con gente del continente y del archipiélago, con el objetivo de ampliar lo que conocemos de la especie respecto a su ecología con la mirada puesta en mejorar y estandarizar los monitoreos, en vías siempre de mejorar las herramientas para su conservación.

* El proyecto «Censo del lobo fino de Juan Fernández, Arctocephalus philippii en el archipiélago de Juan Fernández» fue financiado gracias al Fondo de Investigación Pesquera y Acuicultura (FIPA-2021-19), y contó adicionalmente con la colaboración desde el continente de los investigadores José Lastra, Matías Castillo, Monserrat González y la asesoría metodológica del Dr. Roberto Chávez Oyanadel Dr. Rodrigo Estévez, y el Dr. José Miguel Fariña. Sus resultados finales están próximos a publicarse.

Texto: Comunicaciones CAPES

Créditos foto: Renato Borrás-Chavez y Víctor Castillo