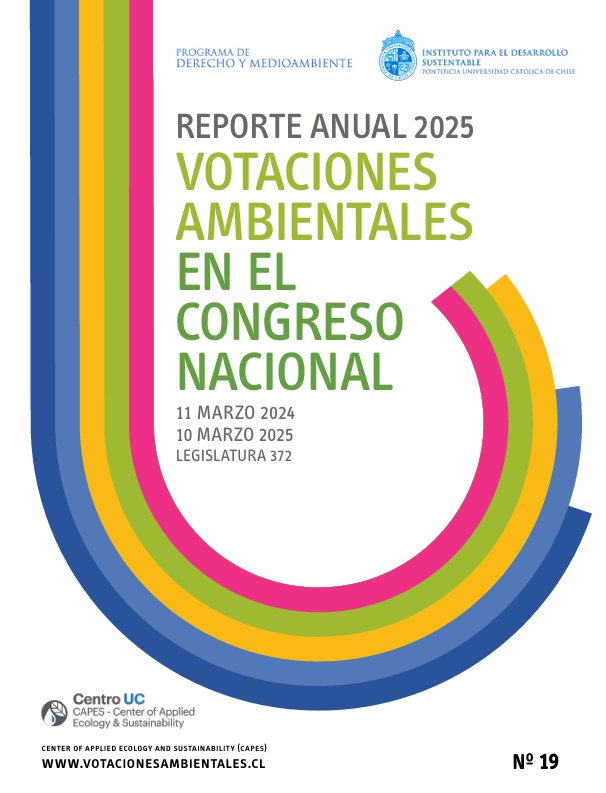

- Se trata de la 19º versión del Reporte Anual de Votaciones Ambientales en el Congreso Nacional.

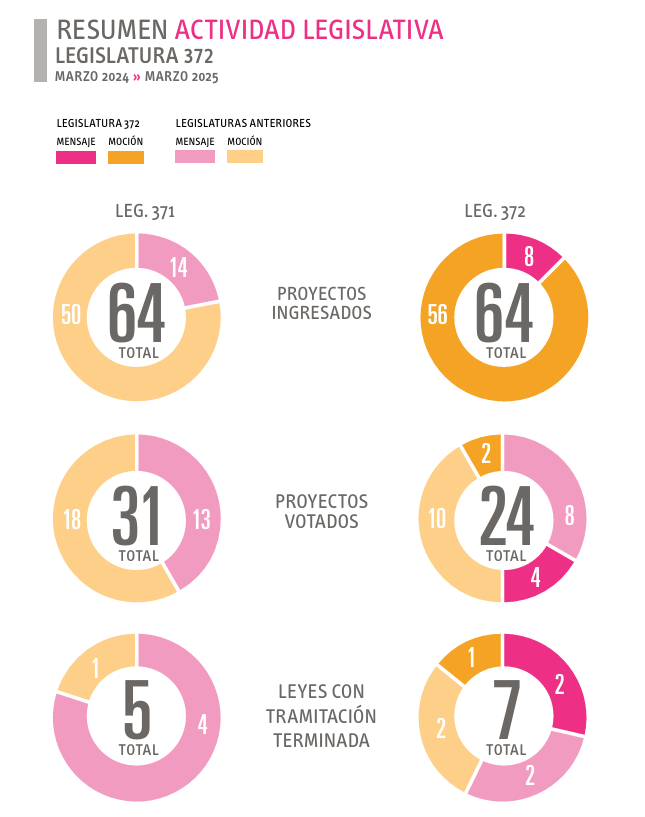

- Un total de 24 proyectos de ley de índole ambiental fueron votados durante la legislatura número 372 del Congreso, iniciada el 11 de marzo de 2024 y concluida el 10 de marzo de 2025.

- Durante el período analizado, se aprobaron siete leyes de relevancia ambiental, con un énfasis particular en las áreas de agua y energía.

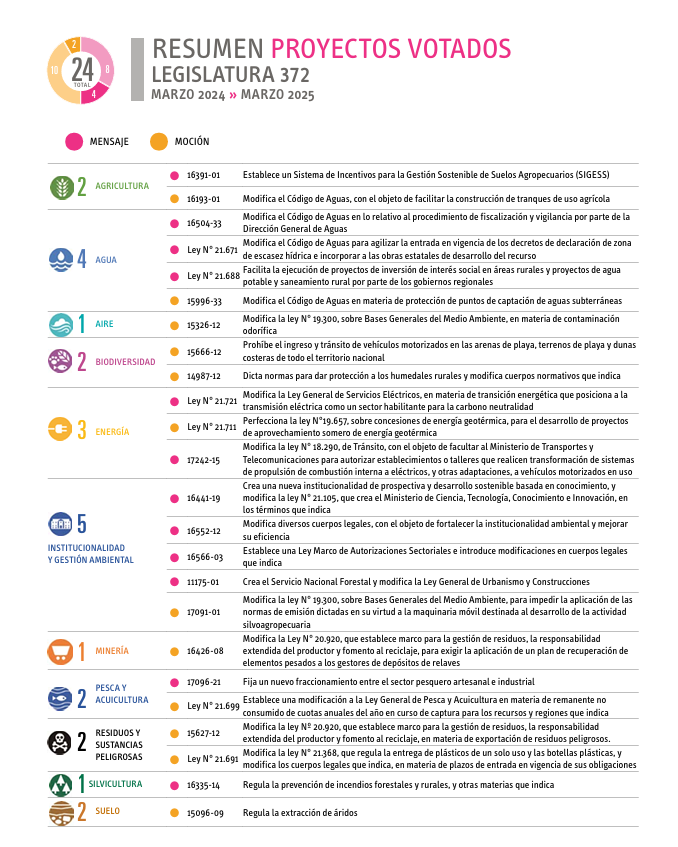

- En cuanto a los avances en proyectos de ley, se votaron 24 proyectos de relevancia ambiental, 12 de origen parlamentario y 12 del Ejecutivo, de los cuales 6 fueron presentados en este periodo legislativo.

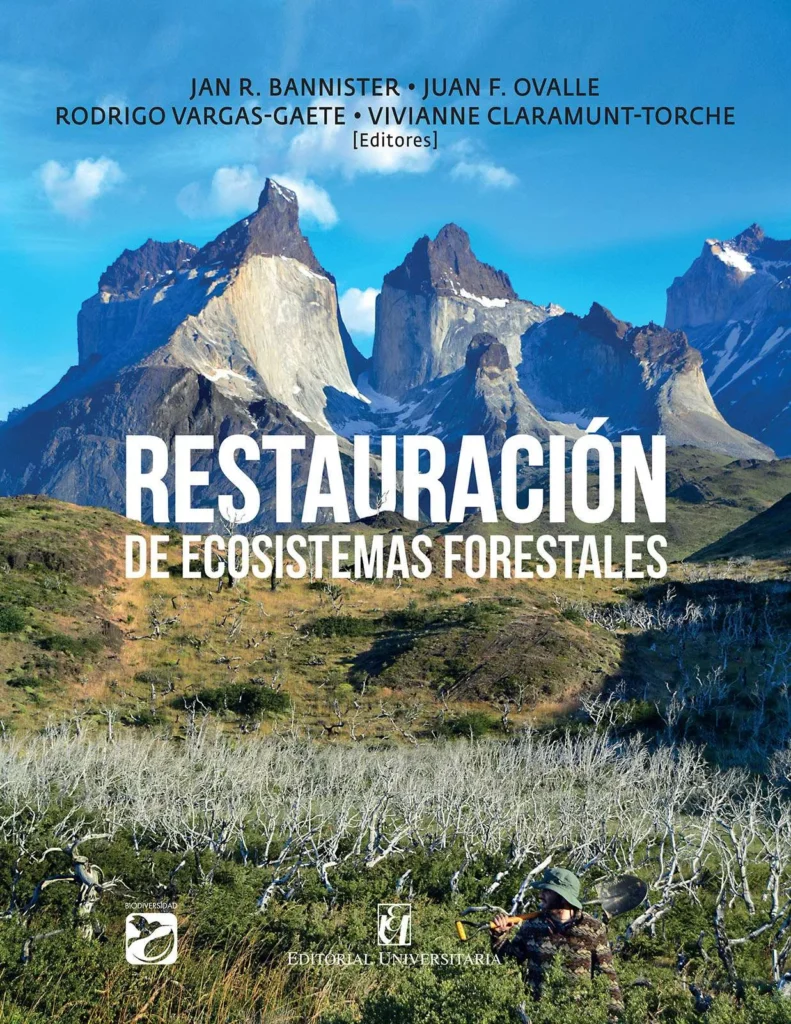

- En este periodo destaca el avance a Comisión Mixta del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, después de 8 años de iniciada su tramitación

Un total de 24 proyectos de ley de relevancia ambiental fueron votados durante la legislatura 372 del Congreso Nacional, entre los que destacan la votación en primer trámite constitucional del proyecto que busca fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia (16552-12) y el que crea una nueva institucionalidad de prospectiva y desarrollo sostenible basada en el conocimiento (16441-19).

Así lo reveló una nueva edición del “Reporte Anual de Votaciones Ambientales en el Congreso Nacional” del Observatorio de Políticas Públicas para la Sustentabilidad UC, una iniciativa interdisciplinaria y colaborativa entre el Programa de Derecho y Medio Ambiente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, el Instituto para el Desarrollo Sustentable, y CAPES UC, y cuyo objetivo principal es promover el acceso a la información y el análisis de regulaciones y políticas públicas ambientales, fundamentales para la sustentabilidad en Chile.

El informe también resalta el paso a Comisión Mixta del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, después de 8 años de iniciada su tramitación. De acuerdo a este proyecto, el Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR) será un organismo público que reemplazará a CONAF, asumiendo sus funciones y ampliando su alcance en la prevención y mitigación de incendios forestales, el fomento de la industria forestal y la protección del bosque nativo.

Dentro de las leyes aprobadas destaca la promulgación de la Ley N° 21.721, la cual modifica la antigua Ley General de Servicios Eléctricos en materia de transición energética, con el fin de posicionar a esta fuente de energía como un sector habilitante para la carbono-neutralidad y el cumplimiento de las metas climáticas y ambientales establecidas en la Ley Marco de Cambio Climático.

Este reporte incluye los proyectos de ley ambientales ingresados al Congreso, aquellos que fueron sometidos a votación en alguna de las Cámaras durante la legislatura Nº 372 (vigente entre el 10 de marzo de 2024 y el 11 de marzo de 2025), así como las votaciones nominales de los parlamentarios en el período estudiado.

En total, 24 proyectos de ley fueron votados en su tramitación legislativa durante la legislatura 372, abordando más de 14 temáticas ambientales.

“Este Reporte confirma la creciente actividad legislativa en temas de relevancia ambiental de los últimos años tres años, gran parte de la cual refleja la creciente complejidad y relevancia pública de los temas ambientales” comentó la coordinadora del Reporte y académica de la Universidad Católica, Francisca Reyes. “Sin embargo” aclara “esta mayor producción debe ser contrastada con los desafíos que el país enfrenta en materia ambiental, y sobre todo, debe ser capaz de finalizar la tramitación de proyectos claves, como el proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales, o el proyecto de ley que establece una ley marco de suelo, los que aún esperan avanzar en su discusión legislativa”.

Otras cifras relevantes del Reporte

El período analizado en esta edición del Reporte corresponde al tercer año del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, un año marcado por una gran actividad legislativa en temas ambientales. Así lo demuestra el ingreso de 64 proyectos de ley de relevancia ambiental, de los cuales 8 corresponden a mensajes del Ejecutivo, y la votación de 24 proyectos de ley en sala.

En perspectiva comparada, de hecho, si consideramos el tercer año de las últimas cuatro administraciones presidenciales, este ha sido el tercer año de gobierno en el que más proyectos de relevancia ambiental han ingresado al Congreso Nacional, con 64 proyectos versus los 22, 30 y 44 proyectos de ley ingresados en los terceros años de gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), Michelle Bachelet (2014-2018), y Sebastián Piñera (2010-2014) respectivamente. Adicionalmente, estos números posicionan a la administración del Presidente Boric como aquella durante la cual más proyectos de relevancia ambiental se han ingresado de las últimas cuatro, con un total de 177 proyectos desde el 11 de Marzo de 2022 a la fecha.

En términos de proyectos votados, los tres años de gobierno del presidente Boric acumulan la votación de 80 proyectos de ley de relevancia ambiental, 24 de ellos en el año legislativo que recién termina, además de la promulgación de 33 leyes de relevancia ambiental, 7 de las cuales fueron aprobadas en esta legislatura.

Para descargar el reporte, sólo debes ingresar a https://votacionesambientales.cl/publicaciones/ o en el siguiente enlace.

Para mayor información, visita votacionesambientales.cl