En su quinto año consecutivo, la fiesta dedicada a los conocimientos más grande del país estará del domingo 1 al domingo 8 de octubre en más de 60 comunas, con actividades diseñadas especialmente para destacar la ciencia y la tecnología propia de cada región.

La Universidad Católica será la encargada de co-organizar las actividades en Providencia, Maipú, Lo Barnechea, San Joaquín, Renca y La Pintana, partiendo por la obra de teatro de contenido científico y musical “Foster, el observatorio del Cerro Tupahue” en pleno cerro San Cristóbal. CAPES también será parte de esta experiencia con actividades interactivas en distintas comunas de la RM.

Una ballena jorobada gigante y una tiranosauria deambulando por la ciudad, un show de drones visibles a 1500 metros, la visita de un planetario móvil a varias comunas, observaciones astronómicas con telescopios portátiles, stands de divulgación de diferentes materias científicas, talleres de artes visuales, obras de teatro, música, poesía, realidad inmersiva, esculturas y muñecos gigantes. Estas son algunas de las más de 200 actividades gratuitas que serán parte del Festival de las Ciencias que inicia este domingo 1 de octubre, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y la colaboración de varios aliados territoriales.

Se trata del máximo evento de las ciencias y los conocimientos a nivel nacional y que invita a participar, durante una semana completa, a niñas, niños, jóvenes y adultos de todas las edades en cientos de actividades en más de 60 comunas a lo largo de todo el país para que descubran la ciencia que los rodea y los conocimientos que poseen.

“En esta nueva edición del Festival de las Ciencias quisimos destacar y rescatar los conocimientos de cada territorio. Por eso, por primera vez, estamos en todas las regiones de Chile. Y lo más importante: cada región diseñó sus contenidos, armó sus actividades, hizo su propia cartelera”, explicó la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry.

Justamente, una de las instituciones encargadas de organizar el Festival en la Región Metropolitana es la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien tendrá a su cargo la coordinación de actividades en nodos estratégicos de la provincia de Santiago como Providencia, Maipú, Lo Barnechea, San Joaquín, Renca y La Pintana, permitiendo de este modo que los habitantes de las 32 comunas que conforman la provincia puedan acercarse a las actividades ofrecidas.

Lanzamiento en Cerro San Cristóbal

Para abrir los fuegos, este 1 de octubre, en la comuna de Providencia, se exhibirá la intervención urbana “Foster, el observatorio del Cerro Tupahue”. La obra, de Tryo Teatro Banda, se presentará al aire libre en el mismo cerro donde se ubica el mentado observatorio, recientemente renovado por la Universidad. La actividad se realizará a las 16:30 horas en el parque Centenario, específicamente en el sector Los Canelos del cerro San Cristóbal. Esa misma mañana se llevará a cabo también la visita guiada «Ruta del Hongo: Inmersión y descubrimiento de la funga en el cerro San Cristóbal”, y observaciones astronómicas en el observatorio Foster ubicado en el mismo cerro.

Otras actividades del programa de la UC para la próxima semana son “Festival en terreno”, que consta de experiencias en comunas estratégicas, tales como talleres enfocados en personas mayores; un ciclo de mini ferias de laboratorios móviles en espacios abiertos, y la itinerancia de “Foster, el observatorio del Cerro Tupahue”.

Asimismo, el miércoles 4 de octubre desde las 10:00 hasta las 13:00 las personas que asistan al campus San Joaquín UC podrán conocer uno de estos laboratorios móviles y serán parte de experimentos científicos para conocer diversos acontecimientos con el fin de disfrutar de la ciencia y tecnología.

A todo lo anterior, se suma el “Festival participativo”, que guarda relación con experiencias a través de las cuales se recopilan ideas y conocimientos desde las personas. “Si yo fuese un/a inventor/a… ¿Qué máquina crearía para ayudar a las personas y al planeta?”, donde niños y niñas podrán subir a una página web sus dibujos relacionados con la temática. Otra instancia será «Patrimonio CTCI», donde museos, centros, institutos, entre otros, abrirán sus puertas para recibir a diversos públicos objetivos.

Por último, el próximo 7 y 8 de octubre en Plaza Maipú, se realizará el “Gran Festival”, un evento masivo apto para todo público que contará con juegos, invitaciones a la reflexión, espacios interactivos, aprendizaje al aire libre e innovación. En la instancia participarán diversas instituciones científicas y académicas, entre las que se encuentran el Instituto de Ecología y Biodiversidad, el Centro de desarrollo urbano sustentable (CEDEUS), el Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera SECOS y el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad, CAPES.

Presencia CAPES

Nuestro Centro, como cada año, se suma a la nutrida agenda de actividades con 5 experiencias interactivas para toda la familia en distintos espacios de la Región Metropolitana. ¡Los invitamos a revisarlas y a acompañarnos!

Martes 3 de octubre

Visitas guiadas a la Colección de Flora y Fauna Prof. Patricio Sánchez

¡Te invitamos a conocer el patrimonio natural de nuestro país conservado en la Universidad Católica! En este paseo guiado por la Colección Biológica Patricio Sánchez, los profesionales a cargo de la colección te mostrarán algunos de los ejemplares que allí se resguardan. También conocerás cómo se conservan estas especies dentro de este importante museo natural.

Jueves 5 (Lo Barnechea) y viernes 6 (Maipú) de octubre

Taller Jardines x la Biodiversidad

Taller presencial orientado a personas mayores de 60 años interesadas en cuidar sus espacios naturales domésticos como jardines, antejardines, balcones, terrazas y otros, con miras a fomentar la biodiversidad urbana, promoviendo refugios seguros para la flora y fauna local. Inscripciones en las respectivas Municipalidades.

Viernes 6 de octubre

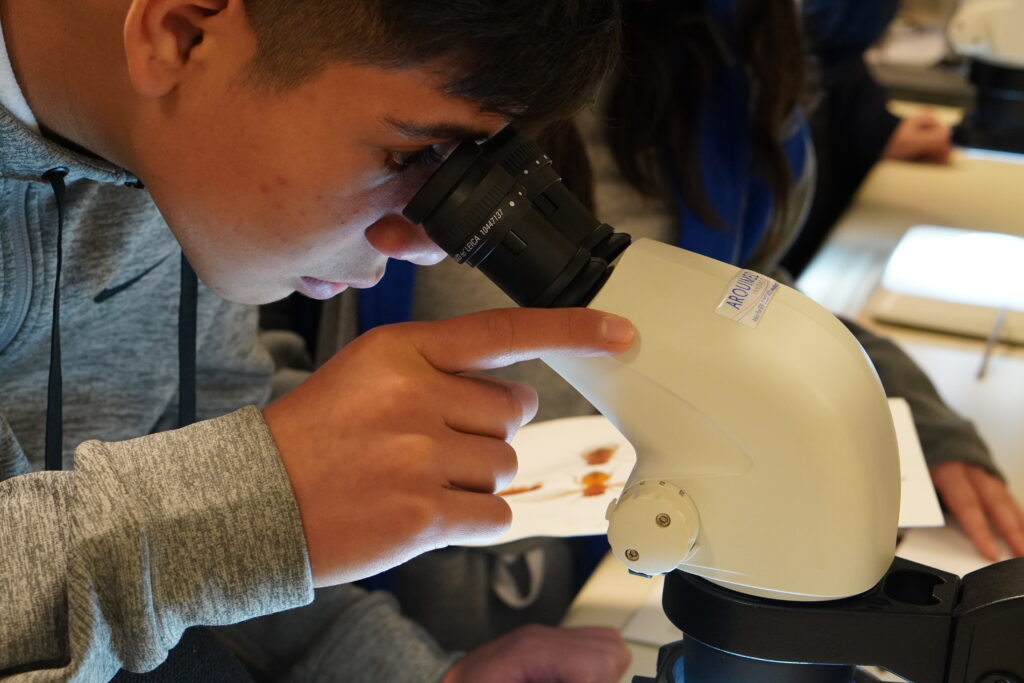

Visitas guiadas al Laboratorio de Ecofisiología de la Facultad de Cs. Biológicas UC

En el laboratorio de Ecofisiología se realizan diversos experimentos para responder preguntas tales como: ¿con qué mecanismo los seres vivos podrían adaptarse al ambiente en constante cambio? ¿Cómo afecta el entorno físico (temperatura, humedad, disponibilidad de nutrientes) al metabolismo de los organismos?¿Cómo influye la temperatura ambiental en los diversos procesos fisiológicos de plantas y animales? Este laboratorio está abierto para que vengas a visitarnos y conocer la respuesta a esta y muchas otras interrogantes. ¡Te esperamos!

Inscripción:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Mbxbv37NjD2e6RJL6g52GSkF8D5Isxu47mk1_ExVg9w99Q/viewform

Sábado 7 y domingo 8 de octubre (Maipú)

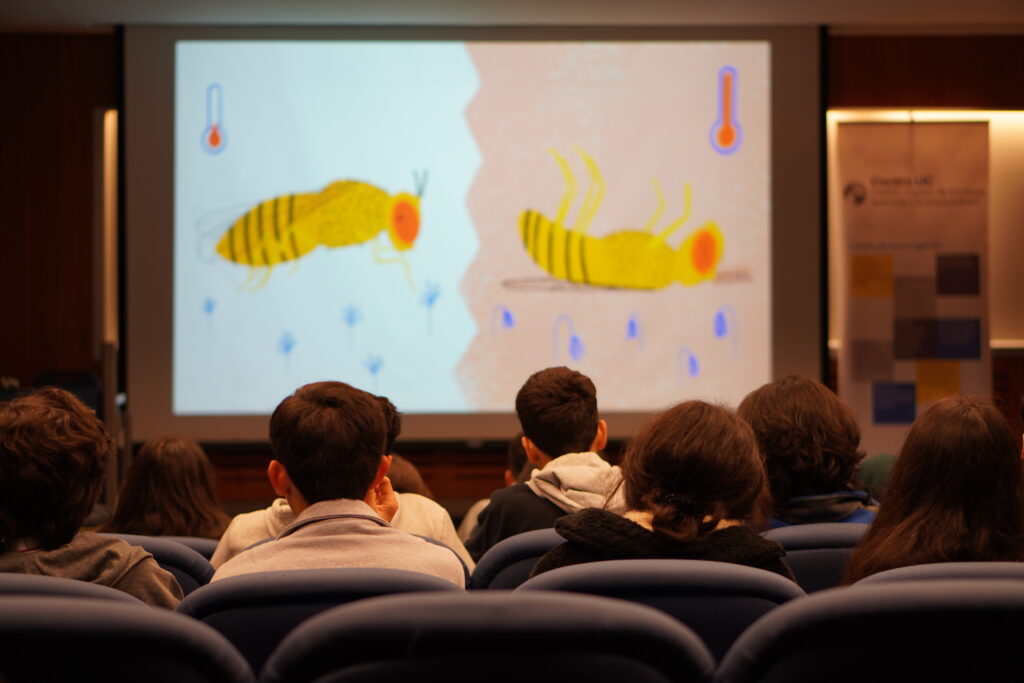

Mosca Científica en Feria de Cierre

Stand interactivo en que podrás conocer el fascinante mundo de las moscas y el tremendo aporte al conocimiento que se ha generado durante décadas utilizando como modelo de estudio a una de sus más insignes representantes: Drosophila melanogaster. En este stand, podrás conocer cuáles son las diferencias entre algunas de las moscas presentes en nuestro territorio y el trabajo que se realiza con ellas en el laboratorio, donde tratamos de responder preguntas como ¿Por qué son así las moscas? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? ¿En qué condiciones viven? ¿Hacen carreras? ¡Te esperamos!. Entrada liberada, no requiere inscripción.

Domingo 8 de octubre (Maipú)

Exhibición y conversatorio documental “Elementos”

A través de los ingredientes primigenios que en la sabiduría antigua forman el mundo: aire, agua y tierra, un grupo de científicos, científicas, artistas y realizadores se unen para crear una obra que pone en relieve la urgencia de cambiar nuestra relación con el planeta. Acompáñanos a ver este hermoso documental y luego a un conversatorio con la directora del proyecto, Francisca Boher, y algunos de los protagonistas que participaron en este mediometraje. Entrada liberada, no requiere inscripción.

La invitación a la comunidad es a ser parte de este evento que une las ciencias con el arte e informarse a través de los canales oficiales de información establecidos (redes sociales y www.festivaldelasciencias.cl) que darán cuenta sobre la cartelera y cómo sumarse a las actividades. Síguenos también en nuestras redes para saber más de nuestras andanzas durante el Festival, encontrándonos como @capeschile en Facebook, Twitter e Instagram.

Texto: Comunicaciones PUC y CAPES