«Vecinos nativos en peligro: cuentos y murales de flora y fauna amenazada en Chile Central», es un nuevo libro de divulgación de CAPES que explora, a través de la literatura y el arte pictórico, diversos ecosistemas y especies en riesgo que habitan la zona central de nuestro país. La obra, en su versión digital, fue presentada el pasado 5 de junio y ya está disponible para descarga gratuita.

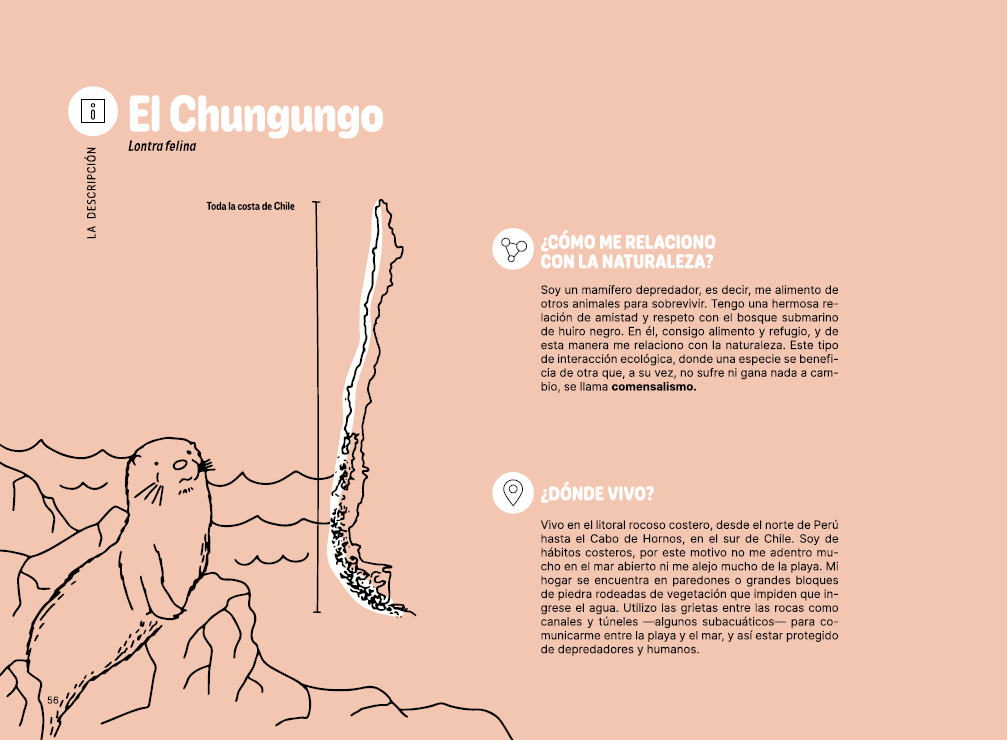

En la zona central de Chile viven muchas especies endémicas que dependen unas de otras para sobrevivir. Algunas emblemáticas, como el cóndor o el gato andino, y otras que, a simple vista, no llaman tanto la atención, como el lucumillo o la rana chilena. Carla Rivera, investigadora CAPES, seleccionó 9 de estas especies, entre animales y plantas, para protagonizar el libro «Vecinos nativos en peligro: cuentos murales de flora y fauna amenazada en Chile Central», lanzado el pasado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente.

La ecóloga e investigadora de la línea 4 de CAPES, junto al artista visual Luis Pérez López y la diseñadora Pía Pulgar, crearon esta obra que reúne en sus 60 páginas, un largo trabajo de arte, ciencia y conservación.

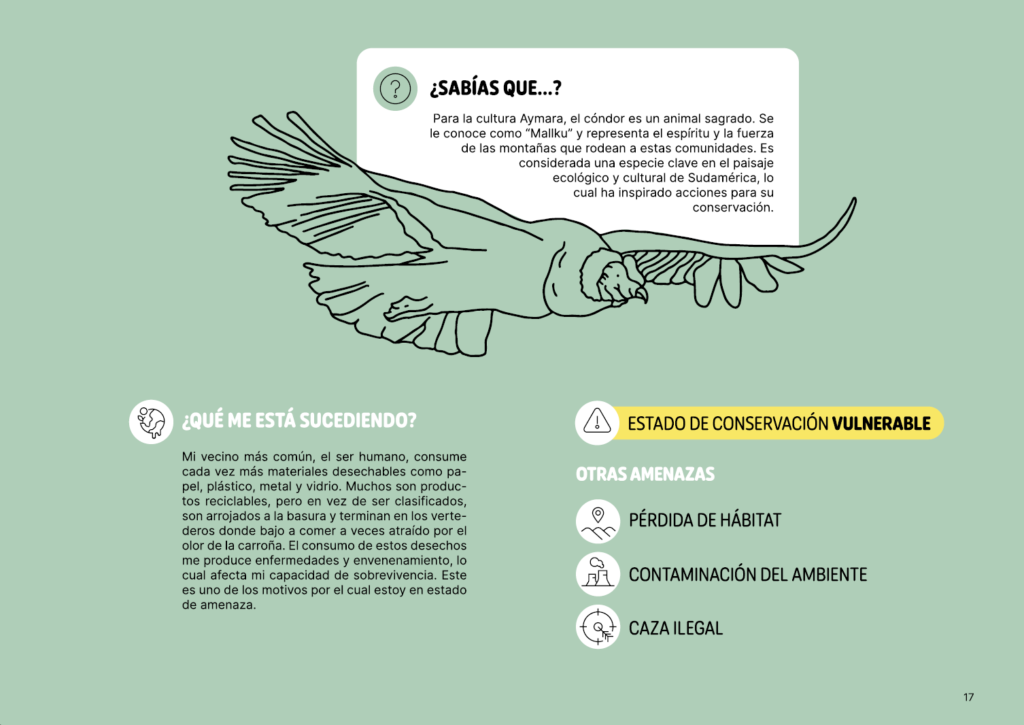

Cada una de estas especies es descrita a través de un cuento y un mural expuesto en un establecimiento educacional de Puente Alto; animales y plantas, vertebrados e invertebrados, mamíferos, reptiles, aves y anfibios, conviviendo todos a través de la palabra y la imagen. La obra, explica su autora, es una mezcla de libro de cuentos, guía de campo y también parte de una investigación científica sobre las interacciones ecológicas entre las especies y sus ecosistemas.

Araña pollito, matuasto, chagualillo

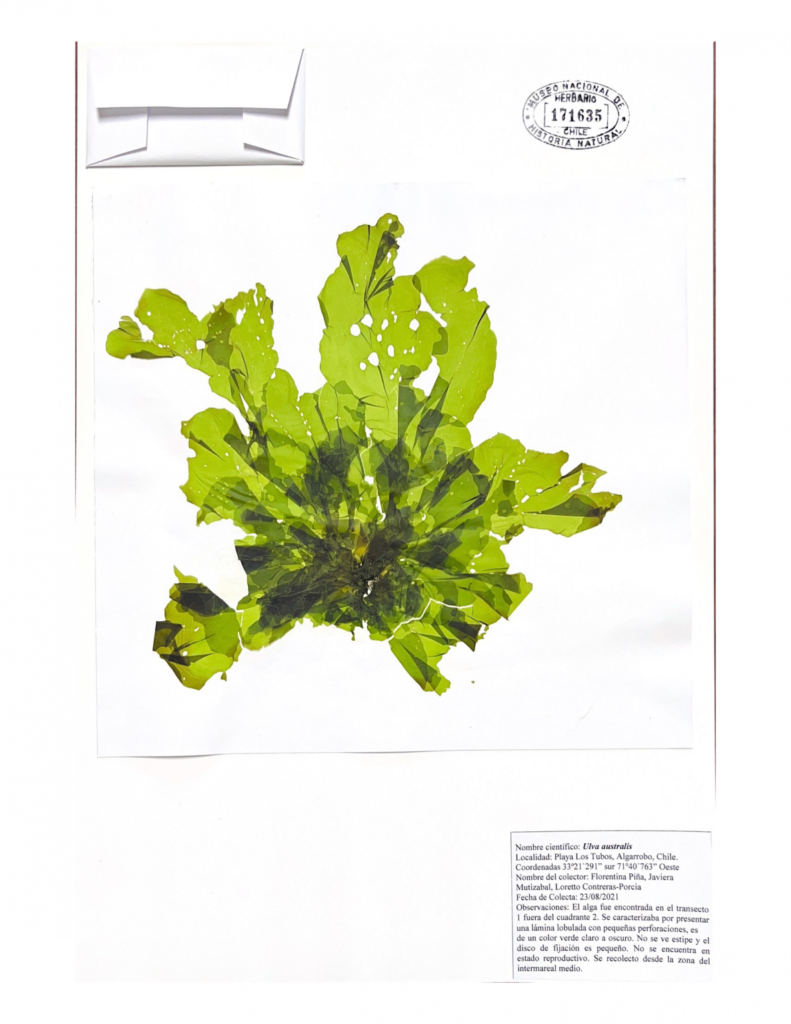

El libro tuvo su gestación hace varios años, durante la ejecución del proyecto Fondart “Muralismo, cruce entre arte y ciencia; flora y fauna en extinción”, una iniciativa liderada por Pérez, Rivera y Marcos Aravena, que consistió en la instalación y exhibición de 9 murales en 9 colegios vulnerables de Puente Alto, los cuales representan el habitat de 9 especies nativas y amenazadas de la zona central de Chile, junto a un relato breve protagonizado por cada una de estas especies: cóndor, gato andino, araña pollito, matuasto, abejorro colorado, rana chilena, lucumillo, chagualillo, y chungungo.

Tiempo después, en un intento por darle continuidad a este hermoso proyecto, Carla Rivera se acercó al área de Comunicación y Extensión de CAPES para proponer la creación de un libro que recopilara estos 9 cuentos junto a imágenes de sus respectivos murales, y que además, entregase información adicional sobre cada una de las especies descritas en los relatos con un enfoque desde la educación ambiental.

Es así como, tras dos años de arduo trabajo tanto de Carla, candidata a doctora en Ciencias Biológicas con mención en Ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, como de la ilustradora del libro, la artista y diseñadora Pía Pulgar, esta obra ve la luz en su versión digital.

Lanzamiento en el Día del Medio Ambiente

El pasado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, se realizó la presentación oficial de esta obra con una conversación entre su autora y Sofía Rosa, doctora en Literatura e investigadora posdoctoral del proyecto Anillo “Biodiversidad de la costa a las montañas: Un estudio socio-ambiental de las prácticas(eco)-culturales de Comunidades Rurales en un escenario de Cambio Climático” (ANID- ATE 230028)

Rosa destacó la forma en que la autora se aproximó a los personajes, que son animales y vegetales, sin caer en la tentación “humanizar” demasiado a estas especies, pudiendo encontrar, en cambio, el matiz necesario para transmitir cierta empatía hacia otros seres no humanos. “Carla logra darle ese toque de antropomorfismo hablando de los entornos y de las actitudes de los animales, de su vecindario, de su hogar, de lo que hace para alimentarse y creo que eso… nos hace decir, bueno, no somos tan diferentes unas especies de otras”.

Por su parte, Carla Rivera comentó que “la idea era que el libro mostrara una gran diversidad. Diversidad en ecosistemas, diversidad de las especies, hay vertebrados, invertebrados, hay plantas, entre los vertebrados hay mamíferos, anfibios, que hubiese un abanico, una diversidad en los organismos. Además, que hubiese una diversidad en los ambientes donde viven, entonces hay algunas asociadas a la cordillera, al valle central y otras a la costa, y también tienen distintos grados de amenaza de conservación. La idea es que fueran todas amenazadas, porque justamente son especies que van a ser raras o poco conocidas… acercar esas especies amenazadas para que la gente las conozca”.

En la oportunidad, también se hizo un reconocimiento al artista que logró plasmar en murales a las especies, sus ambientes y sus interrelaciones ecológicas, Luis Pérez López, quien lamentablemente falleció de forma repentina el año 2023 con tan solo 45 años de edad. Luis construyó una trayectoria de más de 15 años en la elaboración de obras visuales en formatos como la ilustración, el dibujo analítico, la pintura clásica y moderna, y los grandes murales. A lo largo de su carrera, el artista hizo de la pintura un instrumento didáctico que acercó a las personas al mundo de la ciencia. Este libro, y este lanzamiento, están dedicados a él.

Pueden revivir la conversación acá: https://www.instagram.com/p/C74dojnuCc8/

Descarga GRATIS el libro «Vecinos nativos en peligro» en el siguiente enlace: https://capes.cl/vecinos-nativos

Fuente:

CAPES UC